"Qu’on me laisse à mes souvenirs de lecture" fredonne le rat noir en ce mois de novembre.

Nous vous proposons un mois de novembre à décliner au féminin. Tout d’abord en Espagne avec Le cœur cousu de Carole Martinez. En Roumanie ensuite en compagnie d’Oana Lohan et son Mars violet. France : le troublant Viendra le temps du feu de Wendy Delorme suivi d’une plongée dans le monde du travail précaire : Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas et dans un tout autre genre, à la découverte des Brèves de dédicaces de Lola Sémonin. Enfin en Belgique Les désirs guerriers de la modernité de Déborah V Brosteaux, un essai propre à la réflexion.

"Qui veut toujours monter en grade, il doit songer que la roue tourne. Tout ce qui monte et s’élève à son sommet retombe au sol" Sébastien Brant in La Nef des fous

Carole Martinez : Le cœur cousu

.jpg)

« Mon nom est Soledad. Je suis née dans ce pays où les corps sèchent, avec des bras morts incapables d’enlacer et de grandes mains inutiles. À ma naissance, ma mère Frasquita a lu dans ma paume, ma grande solitude à venir ». Sont-ce les dons de diseuse de bonne aventure de Frasquita (la mère de Soledad, l’héroïne du Cœur cousu (éd. Folio) qui la firent être traitée de sorcière et contrainte de quitter son village avec ses cinq enfants ? Nous ne connaitrons la réponse qu’au cours du récit.

En revanche, pourquoi Soledad a décidé le jour de ses vingt ans de ne jamais se marier, ça, elle nous l’explique dès la première page « Ma jeunesse a péri ce jour-là. Le soir même, je me suis asséchée. Le monde a avancé sans moi, mes sœurs se sont mariées, ont eu des enfants. Ce matin, j’ai trouvé la boite de ma mère, un cahier, de l’encre et une plume. Attablée face à mon écriture nocturne, je sais qu’elle noircira le temps qu’il me reste ». Aussi va-t-elle commencer par nous raconter l’histoire de sa mère, de son frère et de ses sœurs.

Elle évoque tout d’abord, la jeunesse de Fraquista passée auprès de sa mère, une pauvre paysanne qui, à l’âge des règles de sa fille, « l’initia au mystère d’être une femme et au mysticisme millénaire de cette région du sud espagnol, où la langue est teintée d’italien et d’arabe ». La mère confie alors à Fransquita une mystérieuse boite qu’elle doit cacher et n’ouvrir que le jour de sa première menstruation. Lequel une fois arrivé, lui révèle le contenu de la boite qui ne renferme qu’une vulgaire… boite de couture « Elle t’apportera en même temps que du bonheur, du malheur et la jalousie des femmes du village », lui prédit simplement sa mère…

Cette prédiction ambigüe va-t-elle s’avérer exacte ? Nous commencerons à nous en faire une petite idée en découvrant tour à tour, les marchandages familiaux pratiqués en Andalousie autour des jeunes filles à marier puis, le mari destiné à Fransquita, un être on ne peut plus étrange et fantasque. Nous assisterons ensuite aux pratiques rustiques des accoucheuses et rebouteuses andalouses. Au passage, nous en apprendrons beaucoup aussi à propos des pasos sévillans, « ce rite moyenâgeux avec son lot de folie et d’hystérie collective », sur les combats de coq ou encore, sur la condition des prostituées de Séville à la fin du XIXème siècle et sur le sort réservé aux rouquins. Nous croiserons des Gitans à l’apophtegme singulier « C’est nous qui faisons tourner la terre en marchant. Voilà pourquoi nous avançons toujours sans jamais nous arrêter ».

Ce n’est qu’une fois parvenus au mitan du roman que nous aurons fait le tour de toutes les raisons qui vont donc pousser Franquista à fuir son village andalou « tirant derrière elle sa caravane d’enfants épuisés » avant de pouvoir enfin atteindre le Maroc.

Ce voyage initiatique sera l’occasion de côtoyer toutes sortes d’individus parmi lesquels une bande de rebelles anarchistes durant « la révolte des paysans aux pieds nus » qui eut lieu en 1892, à Jerez de la Frontera et fue sauvagement réprimée. Tout au long de la narration, nous serons suspendus au-dessus de paysages se métamorphosant « sous le poids des mots ou de leur beauté, ineffables, chargés de sens ou de mystère et de magie », ceci ne nous épargnant pas pour autant, de grandes envolées lyriques, bref du grand roman !

Oana Lohan : Mars violet

.jpg)

Mars violet : « terme alchimique qui désigne un résidu dont on ne peut plus rien en tirer »

« Partir à chaque fois, c’est ce qu’on se dit et ne fait pas, pourtant il y en a qui le font. Réfugié politique, économique, expatrié ou pur paumé. Les vraies raisons du départ importent peu. Finalement, qu’est-ce qu’on en a foutre des soucis des autres » ! Nous ne tarderons pas à saisir tout le sens de cette phrase introductive de Mars Violet d’Oana Lohan (éd. du Chemin de fer). Et pour quelles raisons Lucia, le double de l’auteure et héroïne de ce récit a décidé de quitter la Roumanie à l’âge de vingt ans pour fuir un pays tout juste sorti d’une dictature et ayant rouvert ses frontières après l’assassinat du couple Ceausescu. Le tyran Conducator et sa femme sous le règne desquels « il fallait être premier partout, un pays où tu gagnes et c’est la belle vie et si tu perds tu es un sacré looser ». La jeune Lucia faisant partie de la seconde catégorie dans le Bucarest de la terreur durant ces années-là. Lucia « cette jeune fille d’une douceur brusque et sensée, de celle avec laquelle on se fait facilement des ennemis. Très tôt elle avait compris qu’elle n’était qu’une mauvaise herbe ; à l’aise partout, remarquée à chaque coup et rarement acceptée ! ».

Lors d’un premier flash-back (il y en aura bien d’autres) Lucia évoque, juste après celle de ses parents, la mort de son demi-frère « un beau garçon de vingt-et-un an qui s’est fait buter, un pistolet collé dans son dos, le 23 décembre 1989 ». Rien de très fun, donc. Pourtant du fun nous allons en avoir à gogo lors du retour de Lucia à Bucarest dans les années 2010, après ses séjours à Londres, Paris et Strasbourg. Bucarest qui, vingt ans après la chute du mur fut elle aussi « submergée dans les ravages des drogues dures et la mauvaise musique des clubs branchés ». Quelques pages plus loin, la narratrice revient sur les meilleurs souvenirs de ses années d’enfance durant lesquelles sa grand-mère adorée « qui était une dingue de la Polka que plus personne ne dansait alors » et de son ours en peluche, ses meilleurs amis et confidents de cet époque-là. La quête de Lucia « pour découvrir d’abord dans la littérature l’art de la mémoire et comprendre les choses de l’amour, de la nostalgie. Elle nous parle encore de son homosexualité dans les années 80 (qui ne sera dépénalisée qu’en 2001) « dans un pays machiste et patriarcal où même prononcer le mot était des plus mal accepté. C’est ainsi que je suis entrée en hibernation, comme mon ours » ! Toujours sur le même ton sans concession, Lucia revient sur les journées précédant la fin 1989, celles « de la révolte des intellos, résistants, apparatchiks reconvertis et des enthousiastes paumés dont le seul but était de lutter contre la réalité parce qu’elle nous emmerdait, parce qu’elle était trop dure ». Ces journées vécues dans « un mélange de tous les genres, entre la peur, l’espoir et la panique la plus complète ». Comment mieux retranscrire l’atmosphère de l’avant et l’après Ceausescu que ne le fait Oana Loran dans ce récit illuminé par des phrases électriques, des paroles de pure révolte, parfois sanglantes mais compensées par de très belles envolées exaltées, jouissives et en toutes circonstances estampillées d’un humour qui ne quitte jamais sa plume.

Wendy Delorme : Viendra le temps du feu

.jpg)

.jpg)

Et pourtant elle va l’écrire cette histoire Eve, « la pestiférée sans homme » du temps où toutes ces femmes essayaient de survivre « dans un monde autoritaire d’où les livres avaient été interdits, la procréation rendue quasi-obligatoire et les unions contre-nature prohibées ». Un monde où une femme n’avait d’autre choix que de « paraitre normale ». Territoire « fermé pour la sécurité de la nation », soumis au couvre-feu depuis le Pacte national et au-delà duquel théoriquement, personne de devait habiter après le fleuve qui en formait la frontière naturelle. Quelques « laissés pour compte », des invisibles pourrissaient dans les quartiers éloignés du sud. Terres hermétiques aux nouvelles venant de l’extérieur et ne laissant aucune place au passé, « sinon ces histoires lacunaires, racontées par les parents » et que nous lecteurs allons découvrir par petites touches. Si personne n’était autorisé à vivre en deçà du fleuve-frontière, quelques fugitifs avaient réussi à échapper à la règle et à la vigilance des militaires et avaient tenté de survivre dans la forêt. Dont un groupe de femmes résistantes opposées aux règles du Pacte qui s’étaient cachées dans des grottes creusées à même les flancs d’une montagne et vécurent dans la précarité durant près de trois décennies, au sein d’une communauté autonome aux amours libres.

Page après page nous allons entrer dans l’intimité de certaines d’entre elles. A commencer par Eve la narratrice, « l’amoureuse de Louve », la seule de la tribu à avoir eu une enfant « qu’elle avait fait toute seule en mélangeant les graines », selon ce qu’avait compris sa fillette. Puis nous découvrirons le témoignage d’une certaine Rosa laissé dans une des galeries qui va nous donner d’autres informations sur les femmes de la communauté, telles Francesca « l’étrangère, la nomade, la guerrière apatride » ou encore, Marcia « la femme garçon manqué » ou Grâce (la seule rescapée du massacre avec Eve), devenue trente ans après les événements, une semi-paria. Ces différents récits vont se télescoper entre « l’avant » et « l’après » sans pour autant se contredire. Pour ce qui concerne « l’avant » nous suivrons les événements dans la lettre-journal que Raphaël « le jeune homme qui refusait le rôle de mâle dominant » a laissé à sa mère en lui livrant tous ses secrets avant de partir (pour où ?). Pour « l’après », nous y pénètrerons à travers le récit quand fait Eve, complété par celui de Louise qui pour gagner sa vie « se déguisait en peluche le jour dans un supermarché et faisait du striptease la nuit dans un lieu prohibé ». Complètera ce tableau, le journal écrit par la fille d’Eve, cette petite flemme jaillie soudain comme pour nous échapper d’un monde asphyxié ?

Ce roman atypique fait songer au tout aussi inclassable Les Gerrières de Monique Witig, la fondatrice du groupe féministe radical et lesbien Les gouines rouges après avoir quitté le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, qu’elle avait jugé trop misogyne…

Une passagère clandestine...

Florence Aubenas : Le quai de Ouistreham

.jpg)

.jpg)

Florence fait alors un flashback sur l’entretien préliminaire, un exemple du genre fidèlement rapporté, tandis que commencent les longues journées passées à subir les interrogatoires menés par les employés des agences d’intérim qui pullulent alors en Basse Normandie « On m’y traitait avec une douceur d’infirmière dans un service de soins palliatifs, mais fermement »… Et toujours au terme, la même réponse négative, quelque qu’en soit le motif. Soit au regard de son âge (45 ans), de son manque d’expérience ou sous prétexte que le poste proposé ne correspond pas à son profil ou beaucoup plus crûment, qu’elle fait partie « de ces gens situés au fond de la casserole » !

Alors, retour au Pôle Emploi « dans ces bureaux où rien n’invite à s’attarder au-delà du temps strictement indispensable aux formalités, rentabilité oblige ! Certaines fois, il ne se passe rien, la file d’attente s’écoule sans heurt. D’autres fois, il arrive que quelqu’un explose soudain ».

Le récit de Florence Aubenas sonne si juste qu’on s’y croirait… Nous apprendrons donc à rédiger avec elle un CV sous les directives de conseillers, soit au bout du rouleau ou alors, trop enthousiastes… Conseils à la con à découvrir avec délectation comme par exemple, comment répondre à la question : « Quelles sont vos passions ? ». Pas si simple quand on prétend au poste de femme de ménage ! Seules les nombreuses personnes étant passées entre les mains de ces « conseillers » ne seront pas surprises !

Revenons au parcours du combattant subi par Florence qui tente sa chance à Bayeux (50 km de Caen) lors d’un Salon de l’emploi en tant qu’agent d’entretien. On ne sera pas surpris du résultat. Elle nous raconte cependant quelques belles rencontres parmi les chômeurs et son inénarrable « stage propreté » proposé par Pôle Emploi. Bêtise partagée entre les formateurs et certains stagiaires, à découvrir.

Au détour d’une page nous participerons à une manif contre la crise de laquelle les chômeurs se sentent exclus, où les futurs chômeurs se refilent leurs angoisses et ou des femmes échangent leurs souvenirs syndicaux au sein d’un monde hyper machiste.

Nous en arrivons au moment où Florence Aubenas finit par décrocher un poste de femme de ménage sur un ferry. Nous allons découvrir ce monde étrange où les passagers ne captent même pas au passage les employés au ménage. Pourtant l’une des collègues de Florence l’avait prévenue « Tu verras, tu deviens invisible quand tu es femmes de ménage » ? S’ensuivent des scènes truffées d’un humour noir torride.

Au fait un détail, lors de cette année sabbatique comment se débrouillera Florence Aubenas pour se rendre crevée sur ses lieux de travail sans voiture et avaler tous ces kilomètres séparant une mission d’une autre ? On ne peut que la remercier de nous faire partager cette plongée dans « le monde d’en bas ». Quelles leçons de vie et de survie dans le VRAI monde !

Lola Sémonin : Brèves de dédicaces

.jpg)

.jpg)

La dédicace, exercice pas toujours joyeux ou évident serait-il lui aussi un art ? Lola nous explique « il convient pour ceci de savoir entendre les confidences, les malheurs ou les maladies, par exemple comme cette femme ayant eu trois broches et qui s’est déshabillée sur mon stand pour me les montrer » ! Lola a pratiqué la chose un peu partout dans les librairies de pays francophones, mais aussi par exemple « dans un Super U où les caddies défilaient devant moi, sans un regard »…

La première chose que nous révèle Lola sont les surnoms parfois assez croquignols de son public affectionne, comme « à la Zigounette » ou bien « à la chiasse », etc. Elle cite ensuite quelques réactions assez inattendues qu’elle a soigneusement notées dans un carnet. Pour chacune des catégories évoquées nous ne donnerons qu’un exemple.

- Humour vache d’une femme : « Ma belle-mère c’te conne, elle n’a pas aimé votre livre qu’elle a dû trouver trop intello »…

- Un compliment plutôt maladroit : « C’est une grande comédienne, mais on ne dirait pas en la voyant dans la vie » !

- Réalisme : « Moi, je n’achète vos livres que dans les vide-greniers ou à la bibliothèque, c’est moins cher ».

- Catégorique : « Moi, je lis pas, mais je collectionne tous les disques de Dalida ».

- A propos de l’accent franc-comtois de Lola : « Ma fille, elle a le même accent que vous, même quand elle écrit »…

- Sur un air de nostalgie : « Quand la lumière est arrivée dans nos montagnes du Jura, ma grand-mère disait : on y voit partout, même derrière ».

Découvrir cachées derrière chaque lecteur les bribes de leur quotidien ou de leurs personnalités si diverses est jubilatoire.

Déborah V Brosteaux : Les désirs guerriers de la modernité

.jpg)

.jpg)

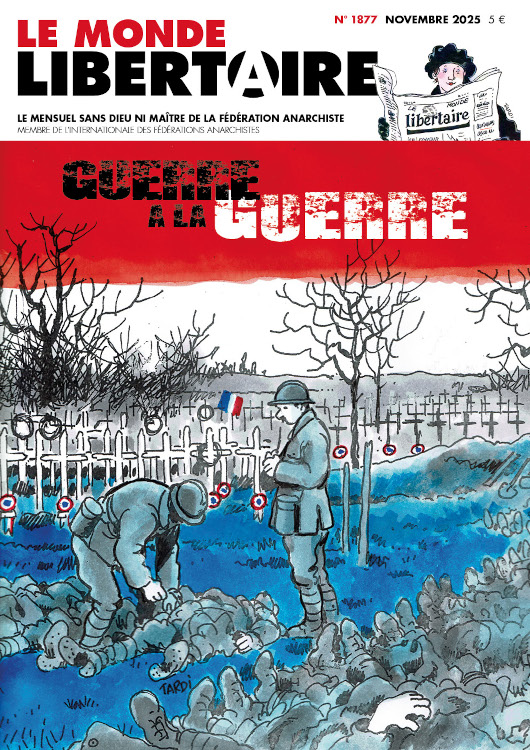

Dans l’introduction de son essai, Déborah V. Brosteaux dresse un tableau des dernières « opérations dites militaires » menées depuis 2016 au Moyen-Orient et en Afrique, mais aussi celles baptisées « luttes contre le terrorisme » entre autres, en Afghanistan après la prise du pouvoir par les Talibans, en Ukraine après l’invasion par la Russie et enfin, à la suite du pilonnage de la Bande de Gaza par Israël en 2024.

L’auteure nous explique pour quelles raisons les gouvernements concernés préfèrent dans ces cas, utiliser des euphémismes plutôt que de parler plus simplement de guerres. D’un point de vue plus générique, Déborah V Brosteaux nous demande : « Quels peuvent bien être les affects qui nous nouent à la "dynamique" guerrière et produisent chez certains d’entre nous de l’adhésion » ?

Question bien pertinente pour laquelle elle nous suggère de la suivre dans une relecture de l’histoire moderne du XXe siècle en quatre chapitres. Ces derniers nous conduisant petit-à-petit à déplacer notre réflexion politique sur le terrain des désirs. Car, nous dit Déborah, « l’essence même de cet essai est de démontrer comment ne pas prendre en compte ces désirs reviendrait à les rendre plus furieux encore ni on les négligeait ». Aussi appuie-t-elle son argumentation sur l’analyse d’une pluralité de récits, et matériaux (textes, chroniques, articles de presse, films et images) retraçant « la série de gestes guerriers qui se sont succédés depuis la Première guerre mondiale ».

- La guerre vue du dehors nous interpelle sur la nouvelle tournure du « rêve européen » : « L’Europe en ce sens, a-t-elle seulement, ne serait-ce qu’un jour, cessé d’être en guerre ou plus exactement de participer aux guerres ailleurs mais pas chez elle. Ne serait-ce pas là une bonne raison pour ceux qui ne la vivent pas de s’en détourner, de l’oublier, voire de « s’en lasser ?» L’auteure nous donne une première réponse en image en nous proposant quelques-uns des fameux montages photos de Martha Rosler, représentant des images de guerres « vues des maisons en paix de l’Amérique profonde ». Ceci donnant lieu une réflexion sur la « prétendue innocence » due à la prise de distance. Elle poursuit en nous citant quelques citations émanant des œuvres de James Baldwin, de Houria Bouteldja, de Simone Weil ou encore s’inspirant du mythe de l’anneau de Gygès du philosophe grec antique Platon.

Déborah V. Brosteaux revient sur le thème d’une « guerre propre », c’est-à-dire dans laquelle la mort de l’ennemi serait censée ne pas peser sur nos consciences… Ou, tenant de l’art de « se blanchir », en quelque sorte ? « L’absence de responsabilité ne serait-elle pas justement au cœur des dynamiques bellicistes qui les alimentent ? »

- L’effacement des décombres nous pose cette question introductive : « Pourquoi lorsqu’un Européen évoque des images de villes détruites, il leur vient tout de suite à l’esprit les villes de Beyrouth ou des Balkans et non pas spontanément ces villes d’Allemagne qui portent encore 80 ans après, les traces effacées d’un mode hanté par des fantômes et des ruines ? ». Déborah s’interroge sur le geste inconscient qui donne à l’effacement collectif une telle profondeur. Pour tenter d’y répondre, elle puise dans les analyses faites par Hannah Arendt, Enrich Böll, Henri Bergson, l’anarchiste suédois Stif Dagerman ou encore W. G. Sebald et Alfred Döblin. Pour clore ce chapitre en images, nous découvrirons les photos du monument d’Halbouni de Dresde réalisées par Karam Al Masri, liant le passé de cette ville entièrement détruite avec celle d’Alep en Syrie. Clichés qui déplurent tant à l’extrême-droite allemande. Ceci avant un plongeon dans l’univers de la fiction prémonitoire L’Ange de l’histoire d’H G Wells et dans celui d’un tableau de Paul Klee que Walter Benjamin appréciait tant.

- L’expérience amplifiée ou « l’histoire matérielle et psychique de la destruction (table rase) à la reconstruction » est une réflexion poussée partant du retour d’expérience d’un pilote de chasse « rompu aux rythmes des conflits modernes dans la lignée actuelle des guerres sans ennemis réels ». Déborah fait ensuite un rapprochement entre deux extraits de textes d’Ernst Jünger et Drieu la Rochelle faisant écho à des écrits de Stendhal croisés avec ceux de Jean Baudrillard afin de les comparer. Ceci dans le but de tenter de saisir les ressorts et/ou la fabrique de l’enthousiasme des désirs guerriers suivant l’idée reçue selon laquelle « On ne vivrait jamais autant qu’à la guerre »…

Nous aborderons ensuite la notion de « pauvreté des modernes entre les deux guerres mondiales » selon Walter Benjamin ou de Sebastian Haffner, appuyée par des références à Gilles Deleuze et Félix Guattari ; au philosophe tchèque Jan Patocka (voir le Rat noir de janvier 2022) ; à Georges Bataille, au Faust de Goethe et aux contes d’Edgard Allan Poe. Plus proche de nous, Déborah V. Brosteaux évoque dans la même logique, « la mobilisation nerveuse » au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et durant l’épisode du Covid…

-Enfin, Le maelstrom des désirs fascistes commence par une référence au texte fracassant de Klaus Theweleit La possibilité d’une vie non fasciste. Chroniques d’une Allemagne hantée qu’il était venu présenter à la librairie du Diable au corps de Rouen. Ce texte montre comment et pourquoi les désirs fascistes et belliqueux des Freikops sont parvenus à gagner l’Allemagne, laissant loin derrière eux les désirs du Parti communiste allemand. Déborah V Brosteaux tente ensuite de répondre à cette simple question : « Qu’est-ce qui a mal tourné ? » Elle nous propose alors, la relecture de « la revendication de l’affect » par le biais d’un auteur allemand particulièrement controversé, Ernst Jünger, l’un des auteurs les plus en vue de l’extrême-droite dans les années 1920/30… Un voyage choc et vertigineux qui demandera aux pacifistes les plus convaincus parmi nous, de fournir un gros effort.

Pour nous aider, l’auteure va retracer le cheminement de Jünger à partir de ses 17 ans (en 1913), tandis que pour échapper « au sentiment de confinement dans l’ère du progrès et coupé des énergies du monde », ce dernier va s’engager dans la légion « pour réaliser des images coloniales idéales tirées de son puissant imaginaire », avant de déserter en Algérie et de « revenir penaud » et s’engager dans l’armée allemande, l’été 1914. C’est durant cette singulière expérience qu’il écrira une apologie de son expérience, selon Déborah V. Brosteaux « véritable délire faustien, frénésie à la recherche d’une ère nouvelle qui se concrétisera entre les deux guerres, avec la naissance du nazisme et sa barbarie renaissante, sa « guerre totale ». En effet « Célébrer la vie dans la violence et la mort » est le leitmotiv que se donne le jeune Jünger à cette époque ! Comment ne pas penser alors à Guillaume Apollinaire et son célèbre cri poussé du fond des tranchées « Ah Dieu ! Que la guerre est jolie » et ceci en plein bombardement des tranchées ! Mais, par quel processus psychique Jünger est-il passé de l’exaltation faustienne dans un premier temps, à l’adhésion aux idées fascistes dans un second ??? A découvrir.

Fort heureusement, dans sa conclusion, Déborah V Brosteaux nous donne quelques pistes « pour se fabriquer d’autres héritages en cultivant le sens que peuvent prendre les désirs pour la paix » et ce, par exemple en recourant une « lecture politique » d’auteurs germanophones ayant connu les persécutions du nazisme, comme Wilhem Reich, Herbert Marcuse ou Theodor W. Adorno et ce « afin de lutter contre les dynamiques guerrières qui capturent et canalisent les énergies ».

Si cet ouvrage creuse les aspects les plus sombres des désirs guerriers c’est sans doute pour nous y faire réfléchir en profondeur et éviter de nous réfugier dans une « prétendue innocence », porte grande ouverte à la prise de distance tandis que notre monde craque et crève sous les violences…

Et où nous mènent les désirs guerriers ?... Deuxième passagère clandestine, Marie Cherrier

Patrick Schindler, groupe de Rouen de la FA

Il vous restera bien un peu de temps pour retrouver Anne Vanderlove, la première passagère clandestine. Le 10 mai 68, elle chantait avant Léo à la Mutualité pour le gala annuel du groupe libertaire Louise-Michel de la Fédération anarchiste, « au profit de son journal, de sa revue et de son comité d’entraide ».

et une nouvelle version d’une ancienne chanson...

Groupe de Rouen

En octobre le rat noir lira-t-il des octosyllales à l’octopode octogénaire ?

Septembre, des livres plein le cartable, le rat noir fait sa rentrée

Qui est in et qui est août ? se demande le rat noir

Juillet, rat noir, qu’est-ce que tu lis pour les vacances ?

Le Rat noir a lu Guy Pique

Mai, ou, et, donc, le rat noir ?

C’est le printemps, avril, le rat noir est de retour.

Sur le calendrier du rat noir, au mois de février, les jours s’allongent peu à peu

"Monsieur Janvier, c’est des livres francs" exige le rat noir.

Décembre, le rat noir a rempli sa hotte

A Athènes, Exarcheia est toujours bien vivante : La Zone, un nouveau lieu de rencontre libertaire vient d’ouvrir ses portes !

Le rat noir fera craquer les pages blanches, octobre tiendra sa revanche

Les livres portent déjà les couleurs de septembre et l’on entend, au loin, s’annoncer le rat noir

Le raout du rat (noir) en août

Les livres du rat noir de juin, les livres du rat noir de juin

Mai, mai, mai, Patrick mai... Mai, mai, mai, rat noir !

"Nous roulerons comme les écrivains roulent Ni riches, ni fauchés... Viens être mon rat noir d’avril Viens, nous allons briser toutes les règles"

Mars : "Un pas, une pierre, un rat noir qui bouquine..."

Février de cette année-là (2024) avec le rat noir

Janvier, une nouvelle révolution... terrestre*. Et le rat noir, toujours là.

Décembre : pas d’hibernation pour le rat noir.

Novembre, le rat noir toujours plongé dans des livres.

lectures d’octobre avec le rat noir

Sœurs ensemble, tu n’es plus seule !

Les vendanges du rat noir. Septembre 2023, un bon cru...

Le rat noir est "in" pour ce mois d’août

Lunettes noires pour un rat noir, voilà juillet.

Gay Pride d’Athènes 2023 en une seule photo !

Le rat noir répond à l’appel de juin

En mai le rat noir lit ce qui lui plait (mai 2023)

En avril le rat noir ne se découvre pas d’un livre

Athènes . Rendez vous féministe et solidaire était donné le 8 mars

En Arès, le rat noir hellénophile attend le printemps.

Hommage au philosophe, René Schérer

Pour un mois de février à ne pas mettre un rat dehors...

Le rat noir a fait au gui l’an neuf : merveille : son œuf mensuel.

Grèce. Un Rom de 16 ans tué par un policier pour un vol à 20 €

Pour finir l’année avec le rat noir

Commémoration du 17 novembre 1973, hier à Athènes

Ballade en novembre pour le rat noir

Finies les vendanges en octobre, le rat noir fomente en tonneau

"C’est en septembre que je m’endors sous l’olivier." rêve le rat noir

Coming août, voici le rat noir.

Le rat noir lit à l’ombre en juillet

Gay Pride Athènes 2022

En mai, le rat noir lit ce qui lui plaît.

En avril, le rat noir ne se découvre pas d’un livre.

Encore un peu du rat noir pour mars

Le rat noir de mars

Vite, le rat noir avant que mars attaque...

Février de cette année-là, avec le rat noir.

Une fin de janvier pour le rat noir

deux mille 22 v’là le rat noir

Le Rat Noir de décembre...

Un rat noir de fin novembre...

Début novembre, le rat noir est là

Octobre, nouveau message du rat noir

revoilà le rat en octobre

Le message du rat noir, fin septembre

La rentrée du rat noir

La fin août du rat noir

Mi-août, voilà le rat noir !

Le rat noir, du temps de Jules au temps d’Auguste

Le rat, à l’ombre des livres

Interview de Barbara Pascarel

Le rat noir, fin juin, toujours le museau dans les livres

Un bon juin, de bons livres, voilà le rat

On est encore en mai, le rat lit encore ce qui lui plait

En mai le rat lit ce qui lui plait

Fin avril, le rat noir s’est découvert au fil de la lecture

Un rat noir, mi-avril

Une nouvelle Casse-rôle sur le feu !

Qu’est Exarcheia devenue ?

V’là printemps et le rat noir en direct d’Athènes

Le rat noir de la librairie. Mois de mars ou mois d’arès ? Ni dieu ni maître nom de Zeus !!!

Librairie athénienne. un message du rat noir

Le rat noir de la librairie athénienne. Février de cette année-là.

Le rat noir d’Athènes mi-janvier 2021

Le rat noir de la bibliothèque nous offre un peu de poésie pour fêter l’année nouvelle...

Volage, le rat noir de la bibliothèque change d’herbage

Octobre... Tiens, le rat noir de la bibliothèque est de retour...

Le rat noir de la bibliothèque pense à nous avant de grandes vacances...

Maurice Rajsfus, une discrétion de pâquerette dans une peau de militant acharné

Juin copieux pour le rat noir de la bibliothèque.

Juin et le rat noir de la bibliothèque

Mai : Le rat noir de la bibliothèque

Séropositif.ves ou non : Attention, une épidémie peut en cacher une autre !

Mai bientôt là, le rat de la bibliothèque lira ce qui lui plaira

Toujours confiné, le rat de la bibliothèque a dévoré

Début de printemps, le rat noir de la bibliothèque a grignoté...

Ancien article Des « PD-anars » contre la normalisation gay !

mars, le rat noir de la bibliothèque est de retour

Janvier, voilà le rat noir de la bibliothèque...

Vert/Brun : un "Drôle de couple" en Autriche !

Ancien article : Stéphane S., le poète-philosophe libertaire au « Sang Graal »

Algérie : l’abstention comme arme contre le pouvoir

Décembre 2019 : Le rat noir de la bibliothèque

1er décembre, journée mondiale contre le sida : les jeunes de moins en moins sensibilisés sur la contamination

A Paris, bientôt de la police, partout, partout !

Les Bonnes de Jean Genet vues par Robyn Orlin

N° 1 du rat noir de la bibliothèque

En octobre et novembre le ML avait reçu, le ML avait aimé

Razzia sur la culture en Turquie

Ces GJ isolés qui en veulent aux homos !

Service national universel pour les jeunes : attention, danger !

Vers l’acceptation de la diversité des familles dans la loi ?

Une petite info venue de Grèce

Le philosophe à l’épreuve des faits

La Madeleine Proust, Une vie (deuxième tome : Ma drôle de guerre, 1939-1940)

Loi sur la pénalisation des clients : billet d’humeur

Les anarchistes, toujours contre le mur !

Le Berry aux enchères

1 |

le 29 octobre 2025 19:53:48 par Viviane |

Merci cher rat, pour cette découverte d’oeuvres féminines... ( j’en connaissais certaines, hâte de lire les autres ) Quel beau et riche travail, tu m?nes ! Et merci pour les chansons d’AnneVanderlove... Notre jeunesse....

2 |

le 30 octobre 2025 11:29:25 par Max |

J’ai adoré tes propositions musicales. A bientôt pour d’autres aventures clandestines.

3 |

le 31 octobre 2025 16:40:29 par Le rat noir |

Merci à vous deux, Vivianne et Max.

Mais je me dois de vous avouer que le choix des chansons clandestines est l’œuvre de mon cher "binôme noir" qui met en forme la chronique tous les mois et que vous avez le plaisir d’écouter.

Il fallait rendre à Bernard ce qui revenait à Bernard. C’est chose faite ! Encore merci à lui...

Pat

4 |

le 31 octobre 2025 16:45:50 par Justhom |

J’ai beaucoup apprécié la venue du Rat noir" de novembre. Notamment la recension sur "Le quai de Ouistreham" de Florence Aubenas.

Vivre la vie, l’exploitation et les salaires de misère il fallait oser. Un livre à faire circuler c’est un remède au pessimisme ambiant qui nous colle à la peau comme le crachin breton.

Quant à Anne Vanderlove merci de nous remettre en mémoire cette belle et grande chanteuse. Sa voix est à pleurer et ses paroles me font voyager vers des rivages inconnus, radieux et ensoleillés où la paix et le bonheur ne seront pas de vains mots.

Justhom

5 |

le 31 octobre 2025 16:47:40 par Lola Semonin |

Merci cher Rat noir d’avoir pris soin de me lire et d’avoir écrit cet article, comme tu sais très bien le faire.

Lola

6 |

le 31 octobre 2025 16:49:39 par Stef |

Merci pour toutes ces pépites ...

J’ai déjà pensé à l’acheter celui-là : Déborah V Brosteaux : Les désirs guerriers de la modernité ! Après avoir lu ta recension, je vais passer à l’acte !

Biss, Stef

Bisous

7 |

le 31 octobre 2025 16:51:07 par Corinne |

Bravo pour la photo bien cadrée, premier plan ombré de vert foncé, deuxième plan intermédiaire dans les gris, troisième dans de douces nuances bleutées et le point de fuite sur les toitures pointues ...

Ton compte rendu des désirs guerriers de la modernité de Brosteaux m’a bouleversé ; il reflète mon sentiment intérieur sur notre repli européen face aux guerres ....

Anne Vanderlove là-dessus .... quelle chanteuse, magnifique.

Bizous

Corinne

8 |

le 31 octobre 2025 23:56:04 par Patricia Stiebel |

Cher rat noir , merci pour ces oeuvres de femmes à découvrir . Le livre de Florence Aubenas a été adapté au cinema par Emmanuel Carrère sous le titre Les femmes du Ferry . Sujet délicat qui a suscité un sentiment d’imposture chez les participantes. A regarder si l’occasion se présente .

9 |

le 1 novembre 2025 00:27:34 par Patricia Stiebel |

Rectification : le film d’ d’Emmanuel Carrère est le même que celui, du livre de Florence Aubenas. La comparaison sur le ressenti est très intéressante, les images sont encore plus fortes/