Les livres du rat noir de juin, les livres du rat noir de juin

Merci HFT...

Pour commencer ce mois de juin , la Grèce d’abord avec Les mythes grecs revus par les poètes baroques, une conférence de Paule Rossetto. Twice a stranger de Bruce Clark, sur les effets néfastes des échanges de population entre la Grèce et la Turquie au début des années 1920. Toujours dans les Balkans, Bosnie Herzégonive : La forteresse de Meša Selimović. Serbie : Phénomènes, copie d’un manuscrit brûlé de Svetislav Basara. Allemagne / France : Paris capitale du XIXème siècle de Walter Benjamin et enfin, l’irrésistible Rire est une fête du cinéaste Jean-Marie Poiré.

« On n’est pas allé dans la lune en l’admirant. Sinon, il y a des millénaires qu’on y serait déjà » Henri Michaux

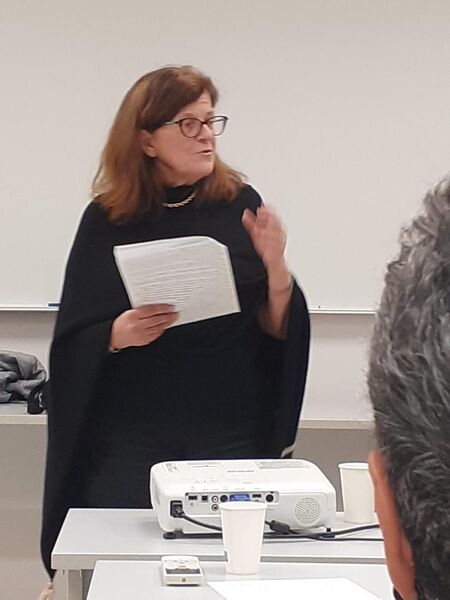

Vitalité de la pensée et des mythes grecs à l’époque baroque

.jpg)

Fin février dernier, Paule Rossetto nous invitait à l’Institut français de Grèce d’Athènes pour suivre sa conférence : Vitalité de la pensée et des mythes grecs à l’époque baroque, de la seconde moitié du XVIème siècle au début du XVIIème siècle. Vaste programme !

La conférencière a tout d’abord tenté de définir le terme « baroque », en général employé péjorativement. En scholastique aristotélicienne et médiévale : baroco est devenu par syllogisme : ridicule ou grotesque, d’où le sens encore courant aujourd’hui. Au Portugal, baroque signifiait : « perle irrégulière ».

Dans le sens de l’esthétique du XVIIIème siècle, Jean-Jacques Rousseau qualifiait la musique baroque en termes très péjoratifs dans l’Encyclopédie.

En architecture, baroque a pris le sens de « bizarre ou ridicule poussé à l’excès ».

Paule Ressoto nous rassure quelque peu en nous indiquant que les premiers écrivains « à franchir le Rubicon » furent entre autres, Michel de Montaigne et Théodore Agrippa d’Aubigné. Mais le vrai succès du baroque ne sera consacré que dans l’Allemagne du XIXème siècle.

Pour les historiens d’arts français (mais aussi allemands, italiens anglais et espagnols) de la même époque, le baroque est toujours synonyme de péjoratif. Il faudra attendre 1915, pour que se manifeste un intérêt objectif de cette forme d’art, puis 1952, « afin qu’il soit débarrassé de tous jugements de valeur ». En ce qui concerne la littérature : 1933.

Pour en revenir aux primo-baroques à la fin du XVIème siècle, Paule Rossetto nous a replongés, avec précision dans le contexte de cette période agitée (problèmes économiques, épidémies), etc. La mort devenant alors, « grand spectacle », contrairement à la Renaissance où la mort était plutôt synonyme de repos, de paix : « On ne sait plus alors si l’on est mort ou si l’on dort ! », a résumé la conférencière. Et c’est Montaigne, par opposition à Rabelais, qui mettra la mort au premier plan dans ses Essais. « Mais, il est à noter que les mythes antiques utilisés vont donner une lecture très particulière à cette époque, où la relation au cosmos va faire un bond en avant, avec les découvertes de Galilée et la découverte d’un nouveau monde ». D’où la perte de « l’unité et du mythe de l’âge d’Or. Poussée de l’ascétisme et du mysticisme ».

Relecture des mythes antiques, illustrés par les peintres baroques où la métamorphose et le changement deviennent alors proéminents. « Dans cette nouvelle grille, le monde devient plus fragile, les poètes évoquent alors, "la bulle venteuse", le vent ou encore, les nuages » …

Pour illustrer son propos, Paule Ressotto nous a lu deux textes significatifs à cet égard.

Le premier, un extrait de texte de Jean-Baptiste Chassignet : « Assieds-toi sur le bord d’une ondante rivière / [...]Mais tu ne verras rien de cette onde première / Qui naguère coulait, l’eau change tous les jours / Tous les jours, elle passe et la nommons toujours / Même fleuve, et même eau, d’une même manière » …

Puis, un extrait des Essais de Montaigne sur le même thème : « Toutes choses branlent sans cesse : la terre, les rochers du Causase, les pyramides d’Aegypte, et du branle public et du leur. La constance même n’est autre chose qu’un branle plus langui saut […] Je ne plains pas l’être, je plains le passage. »

Enfin, concernant le remodelage des mythes antiques « sauce baroque » par les poètes, Paule Rossetto a notamment évoqué celui d’Actéon, dévoré par ses propres chiens pour avoir surpris Artemis, « cruelle et chaste vierge assumée et déesse de la chasse », se baignant nue dans une rivière en compagnie de ses nymphes. Ou celui de Prométhée : « le mauvais et le bon crime ». Enfin, le mythe d’Icare. « Pour ce qui concerne ces trois exemples, les baroques ne s’intéressant pas aux causes : ignorance du passé et donc, négation de l’histoire. Ils s’intéressaient plus au fait que tous ces "héros" malheureux ont transgressé un interdit et ont reçu une punition. Ils n’en retiennent donc que le châtiment et le tourment ».

Malheureusement, faute de temps, Paule Ressotto n’a pas eu le temps d’évoquer d’autres mythes relus par les baroques. Rendez-vous remis à sa prochaine conférence ? ...

Bruce Clark : Twice a stranger

.jpg)

En préface, l’auteur nous livre le contexte et le déroulement de l’échange, ainsi que ses conséquences immédiates sur les deux états concernés : la Grèce et la Turquie. Mais, quels ont été les effets néfastes du nationalisme sur ces deux populations à long terme ?

Bruce Clark met ensuite en lien, les événements du Traité de Lausanne avec des situations postérieures, ayant eu lieu dans d’autres pays. Aussi bien dans l’Allemagne post-nazie qu’en Palestine, après l’exode des Juifs après-guerre que dans les populations balkaniques dans les années 1990 ou encore plus récemment, en Irlande du Nord. Pour en revenir au démantèlement de l’Empire ottoman après la Première guerre mondiale, environ deux millions de citoyens Turcs et Grecs ont été expulsés de leur pays de résidence. Le Traité de Lausanne ayant induit la déportation des chrétiens orthodoxes de Turquie vers la Grèce et réciproquement, des musulmans de Grèce vers la Turquie. A l’époque, cette initiative a été saluée comme « une solution au problème des minorités incapables de coexister ». De plus, les deux Etats concernés voyaient dans cet échange « une chance de créer des sociétés mono culturelles. Or, les populations concernées, arrachées à leur sol natal, n’ont jamais été, il va sans dire, consultées ». Et l’auteur de se demander si des individus de deux confessions différentes (islam et christianisme) sont encore capables de coexister dans la société moderne ? Question qui prend tout son sens aujourd’hui !

Bruce Clark remonte alors le temps pour en revenir au fameux Traité à propos duquel nous allons en apprendre beaucoup. Mais surtout, pourquoi y avoir eu recours ? Comment l’échange a-t-il été négocié ? L’expulsion forcée de musulmans de Grèce n’aurait-elle pas été une façon de libérer les terres agricoles de Macédoine ? Et pour ce qui concerne la Convention, n’était-elle pas une belle occasion de légitimer en quelque sorte les expulsions des Chrétiens de Turquie et inversement les Musulmans de Grèce ? Qu’en est-il resté aujourd’hui, sinon des traumatismes humains « encore bien vivants » ?

Beaucoup de réponses se trouvent dans les témoignages des survivants et descendants des individus transférés. Ali Onay, le patriarche de la communauté turque d’origine crétoise de l’île de Cunda (Turquie) ; Ferhat Eris, le doyen de la communauté des Turcs de Mtytilène à Ayvalik (Turquie) ; Vedia Elgum, descendante d’une riche famille de Salonique ou encore, Raziye Ogus, nonagénaire, ancienne infirmière à Jannina (Grèce).

Ces derniers se sentent-ils aujourd’hui « assimilés » ? …

Meša Selimović : La Forteresse

.jpg)

.jpg)

« De toutes les horreurs que j’ai vues, je dirai seulement que j’en suis revenu. La vie du peuple, c’est la faim, la soif, le malheur, une vie de misère dans son propre pays et une mort stupide dans une terre étrangère. Tandis que les grands rentrent chez eux pour parler de gloire et boire le sang des survivants ». Le ton est donné. D’autant que de retour à Sarajevo dans une Bosnie-Herzégovine sous le joug ottoman, les proches d’Ahmed sont tous morts de la peste. Alors, il passe ses journées à rêvasser, à regarder couler l’eau de la rivière Dariva. Personne ne veut lui donner du travail. Jusqu’au jour où l’un de ses amis, (un charlatan), lui propose d’être son assistant aux écritures « pour régler les problèmes des gens » … Et son ami de lui confier : « Comme il y a beaucoup de malheur, je gagne beaucoup d’argent ». Passage hilarant. Il entre ensuite au service d’un autre de ses amis qui lui propose « d’apprendre l’arabe aux jeunes, même si cela ne leur apportera rien : Ils resteront aussi bêtes avec ton savoir qu’avec mon ignorance » !

Mais Ahmed, foncièrement honnête a sa propre philosophie. Il est comme les nuages : « Peu leur importe où ils se trouvent, peu importe à quel moment ils surgissent et disparaissent ». C’est donc de son nuage, que nous allons suivre toutes les aventures qui l’attendent auprès de ceux qui se veulent ses « amis ou protecteurs ». Chemin solitaire, donc souvent difficile, hormis son mariage avec la ravissante et charmante Tiana, qu’il épouse. Mais ce qui ne signifie pas pour autant la fin de ses ennuis. Ahmed se veut libre, se refuse à quémander et de se taire : « Je fais le mal quand je parle, car je ne dis pas ce qu’il faudrait. Je fais le mal quand je me tais et quand je me réfugie dans le silence. Je fais le mal parce que je vis sans savoir comment il faut vivre ». Mais cette philosophie ne l’empêchera nullement de tomber dans un piège, le funèbre jour où, invité chez le Vizir, exceptionnellement, il boit. Et comme il n’en a pas l’habitude, il se laisse aller « à dire ce que tout le monde pense, mais personne n’ose dire » et défend Ramiz, un étudiant révolté aux convictions égalitaires, « ignorant la peur ».

A se tenir là où il ne faut pas il va s’enfoncer dans une spirale infernale et devenir le suspect numéro un du « serdar » (policier) Avdaga, qui cruel, obstiné et impitoyable ne le lâchera plus, malgré l’appui dont il va bénéficier. Véritable épopée mettant en scène des personnages hauts en couleurs, mais surtout, de magnifiques tournures de phrases « Il se tenait devant moi, à la fois triste et heureux, comme quelqu’un qui se serait enfuit de son propre enterrement ». Humour torride « Sa femme était laide, mais comme lorsqu’elle était jeune elle était encore plus laide, alors ! … ».

Bref, un roman tout en nuances balkaniques !

Svetislav Basara : Phénomènes, copie d’un manuscrit brûlé

.jpg)

.jpg)

Dans la première d’entre elles, Projection métaphysique de Rozenkreutz, on apprend que ce dernier est né en 1783, mais nous prévient l’auteur : « Si c’est là une certitude, le reste n’est que projection ». Rozenkreutz « aurait » donc dit que les hommes, partis à la recherche de nouveaux espaces, seraient allés dans la mauvaise direction. Et que Colomb était un Golem à l’instar de Marx et Freud, et qu’Andy Warhol était un « FP » (Fictiv People) … Résultat d’un complot de kabbalistes ? Influence des Francs-maçons ? Illusion ? Propagande ? Effet d’hallucinogènes dans le Coca-cola ? Bienvenue dans le monde de Barasa, « mélange d’extravagances sur une fond de certitudes et d’authenticité » !

La seconde nouvelle est un voyage extraordinaire dans un supposé Comité régional du Parti Communiste. Irrésistible.

Dans la suivante, La biographie de Fritz D., on apprend entre autres, que ce dernier est venu au monde (ou plutôt a été expulsé du ventre de sa mère) en 1923, au cinquième mois de grossesse. Nous allons suivre sa sombre existence qui pourrait se résumer à « une impressionnante collection de malheurs ».

La nouvelle qui suit nous donne lecture d’une lettre que le narrateur envoie à son ami Palovic, auquel il explique que c’est le nihilisme qui lui a coûté la vie, ainsi que « sa conviction que le monde n’est pas réel ». Et ça, il va le payer très cher !

Ausgeben, von Sigmund Freud, ou les confessions post mortem de l’ex-pape Anastase Ier au cardinal Minnelli, « son bouffon de bras droit ».

Dans Falsland ou le pays des faussaires, le narrateur achète chez un bouquiniste, un exemplaire d’un des tomes de l’Encyclopédie Angloaméricaine. Il y découvre une inscription en « alphabet utopique » qui va nous entrainer au pays des faussaire « où tout n’est que falsification ». Troublant.

Dans Souvenir du pays sans retour, nous sommes toujours à Falsland (cette fois-ci au cœur de la Pologne), contrée peuplée de figurants, en compagnie d’un guide officiel. Puissance de l’illusion !

Enfin, dans Procès au Vatican, Rosenkreutz, déjà dans la première nouvelle, soumis à la question par le déjà rencontré, cardinal Minnelli, mais qui est ici : réincarné ! Et là encore, nous ne sommes pas au bout de nos surprises !

Dans son postscriptum, Svetislav Barasa nous rassure quelque peu : « Tout ce que j’ai écrit dans ce livre (et pas uniquement celui-ci) n’est que pur mensonge. Mais un faisant un pareil aveu, j’ai dit la vérité, n’est-ce pas ? En recourant au mensonge, c’est nous-mêmes que nous falsifions » ! …

Walter Benjamin : Paris capitale du XIXème siècle

.jpg)

.jpg)

Ce petit recueil est basé sur une illusion exprimée par Schopenhauer : « Pour saisir l’essence de l’histoire, il suffit de comparer Hérodote à la presse du matin » ! De l’avis de Walter Benjamin : « la fantasmagorie de la civilisation a trouvé son champion dans le baron Haussmann et son expression manifeste dans ses transformations de Paris ».

Première station : développement de Benjamin autour des théories d’Alain Fourier et des Passages de Paris « qui font penser à l’utopie et au Phalanstère du philosophe : une ville faite de passages ». Deuxième station : les expositions universelles. « Moyen illusoire pour les foules écartées de la consommation, de pénétrer la valeur d’échange des marchandises » ?

Un chapitre passionnant est ensuite consacré à l’opposition, sous le règne de Louis-Philippe, entre les locaux d’habitations bourgeoises et les « locaux de travail ».

Puis, Baudelaire et les rues de Paris : « Quand la ville est devenue l’objet des poésies lyriques d’un flâneur ».

Chapitre beaucoup plus politique sur Haussmann, « l’expropriateur, le spéculateur ou Paris sous un régime d’exception ». Et ceci, jusqu’à La Commune de Paris : « Courbet et Rimbaud contre Haussmann » ! En guise de conclusion, Walter Benjamin nous offre un extrait d’un texte écrit par Auguste Blanqui durant son emprisonnement durant La Commune : « Un réquisitoire effrayant contre la société » … Délicieux !

Jean-Marie Poiré : Rire est une fête !

.jpg)

Jean-Marie Poiré est né à Paris en 1945. Réalisateur, scénariste et producteur devenu mythique, il commence sa carrière en tant que photographe et chanteur du groupe de Glam rock Les Frenchies, avant de se tourner vers l’écriture et la réalisation de films. Il s’est d’abord fait connaître grâce à ses succès avec l’équipe du Splendid, comme Le père Noël est une ordure (1982), puis avec Papy fait de la résistance (1983). Il a ensuite continué une longue collaboration avec Christian Clavier, en réalisant notamment Les Visiteurs et Les Anges gardiens. Il s’impose grâce à son style : montages très rapides et saccadés avec parfois, plus de 1.000 plans par film !

.jpg)

Ci-fait. Contrairement à beaucoup d’autobiographies d’hommes de cinéma, celle de Jean-Marie Poiré n’a rien de pompeux ou d’autosatisfaisant. On connait assez l’humour décapent du réalisateur du film Le Père Noël est une ordure, pour ne pas avoir à en douter. Fait à noter, il ne démarre pas son récit sous la forme usuelle chronologique ascendante, mais plus ou moins descendante, se laissant souvent mener, là où son humeur le pousse. Difficile en effet de hiérarchiser, les milliers de petits souvenirs vécus (autant de flashs), durant les 17 films et séries qu’il a réalisés. Il s’en sort très bien.

Si le récit s’ouvre sur quelques anecdotes concernant la conception et le tournage des trois Visiteurs, il ne s’agit que du hors-d’œuvre. Dès les premières lignes, le ton employé donne l’impression qu’il nous convie en tête-à-tête dans sa cuisine au Pays des brumes, pour enchainer anecdotes sur anecdotes « Juste pour nous faire marrer », (l’essence-même de son métier). Souvenirs tendres, d’autres plus tendus, mais toujours « poilants ». Passés les premiers incontournables caprices d’acteurs et d’actrices vus des coulisses - (« beaucoup d’entre eux mentent bien et sont souvent pingres, normal : un jour vous êtes vedette et le lendemain, vous êtes cramés ») -, les réticences des producteurs – (« qui ont souvent des oursins dans les poches, c’est la vie des affaires : le cinéma est une entreprise d’où les bons sentiments sont absents ! ») -, Jean-Marie Poiré fait revivre pour nous, quelques grandes figures du cinéma qu’il a pu contempler à son aise, alors qu’elles étaient invitées chez son père (le producteur Alain Poiré). Considérations au passage, sur les manies des producteurs « Qui font des fixettes pas toujours bienvenues sur les acteurs choisis ou les titres des films qu’ils financent », etc.

Nous en arrivons alors à ce que l’on attendait avec impatience : les aléas des tournages, imprévus ou catastrophiques. Très belles pages sur les « petits trucs » des réalisateurs qui peuvent sauver un film. Réflexions profondes sur ce qui provoque le rire - ou pas ! Au passage, Jean-Marie souligne que la plupart de ses films ne sont pas QUE comiques et que se cache sous certains d’entre eux (par exemple Papy fait de la résistance), la vision réaliste d’une tragédie historique.

Belles balades également sur les lieux historiques des tournages, souvent peu connus. Car derrière le Jean-Marie Poiré rigolard, se cache une grande culture.

Il revient aussi sur ses « fours » ou ses bides, (du moins à leur sortie en salle), avec un regard on ne peut plus objectif : « Je n’ai jamais cherché à excuser mes échecs ». Il tente ensuite de répondre à la question : « Les critiques sont-ils incultes ou simplement de mauvaise foi ? » Réponse à découvrir, encore. A propos des journalistes à présent, je ne citerai que cette réponse (mentionnée par Jean-Marie) que Jean Genet a faite à un d’entre eux, alors que ce dernier lui demandait : « - Vous avez entendu ma question ? – Oui, mais elle est tellement bête que je ne trouve pas de réponse » !

Au fil des pages, on découvre par-ci par-là, les fantasmes de Coluche au sujet de François Mitterrand ou le portrait à vif d’un Frédéric Dard « qui était tellement à droite qu’il aurait pu faire passer Le Pen pour Rosa Luxembourg » ! Sur Gérard Depardieu « le madré », Jean-Marie pose un regard plutôt intègre (c’est-à-dire sur les deux aspects du phénomène : le bon et le mauvais). Mais surtout « Action » sur les pitreries de l’acteur et sur les galères à peine imaginables durant le tournage des Anges gardiens à Hong-Kong, puis à Macao (l’équipe étant devenue non grata dans première ville). Kif-kif pour le tournage sur les chapeaux de roues, d’Opération Corned-beef avec Jean Reno, à Mexico. On a à peine le temps de souffler : nous voilà embarqués en compagnie de Christian Clavier et Martin Lamotte, pour un repérage à Leningrad (ex-URSS) de Twist again à Moscou (film mettant en scène entre autres, Philippe Noiret, Bernard Blier, Marina Vladi, Jacques François, etc..). Chapitre introduit par ce dicton populaire russe : « Le capitalisme c’est l’exploitation de l’Homme par l’Homme. Le communisme, c’est exactement le contraire ! ». Repérage qui à lui seul, fait déjà le film, (beaucoup de gags vécus deviendront partie prenante du film). Difficultés à convaincre les producteurs qu’il s’agit d’une comédie et non pas d’une critique politique (guerre froide oblige). La suite, c’est-à-dire le tournage en partie à Belgrade (ex-Yougoslavie) n’est lui aussi, pas piqué des vers. Où l’on se rend compte combien c’est difficile de concevoir un film comique, mais surtout de le réaliser. Même si parfois, « C’est un pur plaisir quand ce n’est que de la marrade, pendant et encore plus, après. »

Où l’on s’aperçoit également combien Jean-Marie est un être particulièrement sensible et gentil pour supporter par exemple, un photographe de plateau « à deux de tension, shité, tendance Gaston Lagaffe » (qui d’ailleurs inspirera le personnage interprété par Jean-Pierre Darroussin dans Mes meilleurs copains, le premier film produit par Jean-Marie Poiré.

On apprend, au passage, les affinités littéraires de ce dernier et de Philippe Noiret, et pas les moindres : Lawrence Durrell ; John Faute ; Fernando Pessoa ; JL Borges, etc.

Suivent d’affectueuses éloges à Jacques François et Bernard Blier, ainsi que beaucoup d’autres coups de cœur pour des acteurs des plus anciennes aux plus jeunes générations.

A découvrir, encore. Jean-Marie Poiré revient sans fard sur « des périodes de vaches maigres où il faut bien payer son loyer ». Alors, tant qu’à faire de l’alimentaire, pourquoi pas la pub, « Il n’y a pas de sots métiers », ou bien s’essayer au théâtre (Panique au Plazza).

Remontant toujours le temps, on croise entre autres, Annie Girardot, Josiane Balasko, « la copine », ou encore Jacqueline Maillan et un Jacques Villeret encore inconnu, recrutés pour tourner dans Papy fait de la résistance. A propos de l’équipe du Splendid : « L’avantage d’une troupe talentueuse, c’est que ça augmente la compétition et l’émulation entre acteurs ». Belles tartines encore d’anecdotes, en général à se tordre, sur l’écriture ou le tournage du Père Noël est une ordure (le film). On remonte encore le temps (visiblement, Jean-Marie adore ça), vers les premiers films Les Petits câlins, Retour en force, avec les opposés qu’étaient, Victor Lanoux et la pétillante Bernadette Lafont (NDR : que j’ai eu la chance de croiser chez Jean-Marie).

Petite leçon désopilante ensuite, sur « l’art du compliment » … Considérations sur les drogues « Je n’aime pas la cocaïne qui vous rend vite paranoïaque et imbuvable ». Dans les derniers chapitres, Jean-Marie Poiré nous gratifie d’un véritable Making-off sur son enfance. Mais, l’histoire ne nous dit pas si simple spermatozoïde, il avait déjà gagné la guerre pour la vie contre ses concurrents, en les faisant mourir de rire ? Il poursuit sur son adolescence, passée « dans une famille en haut de l’affiche », aimant surtout rire. On le comprend assez vite, plus cultivés que les Verdurin de Marcel Proust, mais fuyant tout autant, les « ennuyeux » ! « Mon père étant devenu un grand producteur, c’était rare que les gens soient désagréables avec nous » !

Et quels gens… On s’y perd, entre les Jean Giono, Marcel Pagnol, Marcel Aymé, Jacques Laurent, Robert Dalban, etc. ! Foultitude de portraits et anecdotes qui mériteraient tout un livre. « J’étais entouré d’acteurs. Des gens comme les autres, quoique souvent plus amusants ». Bernard Blier disant à Jean-Marie : « Tu es de la roulotte, tu es né dedans ». Souvenirs plus personnels sur son père, « un homme volage et businessman avant tout », mais aux avis tranchants comme une lame de rasoir Gilette ! Sur sa mère, « femme de caractère, bourrée de contradictions » et admiratrice du poème Le condamné à mort de Jean Genet… Historiettes de ce « bon petit diable » au sujet de ses deux frères et cousins cousines dans les années 50. Toute une époque : « J’ai eu une enfance plutôt paisible, ennuyeuse par moments, entre les conneries et les taloches, mais aussi terriblement intéressante, car nous étions libres et curieux ». Son « meilleur copain » : la lecture !

Enfin, Jean-Marie nous quitte (pour le moment) par un touchant Gracias a la Vida, aussi digne que celui de la grande Mercedes Sosa, qu’il admire - je le sais, autant que moi !

Avec Rire est une fête de Jean-Marie Poiré, ce ne sont pas 120 battements par minutes, mais à minima : un rire par page. Chapeau l’artiste !

Patrick Schindler, individuel FA Athènes

individuel FA Athènes

En octobre le rat noir lira-t-il des octosyllales à l’octopode octogénaire ?

Septembre, des livres plein le cartable, le rat noir fait sa rentrée

Qui est in et qui est août ? se demande le rat noir

Juillet, rat noir, qu’est-ce que tu lis pour les vacances ?

Le Rat noir a lu Guy Pique

Mai, ou, et, donc, le rat noir ?

C’est le printemps, avril, le rat noir est de retour.

Sur le calendrier du rat noir, au mois de février, les jours s’allongent peu à peu

"Monsieur Janvier, c’est des livres francs" exige le rat noir.

Décembre, le rat noir a rempli sa hotte

A Athènes, Exarcheia est toujours bien vivante : La Zone, un nouveau lieu de rencontre libertaire vient d’ouvrir ses portes !

Le rat noir fera craquer les pages blanches, octobre tiendra sa revanche

Les livres portent déjà les couleurs de septembre et l’on entend, au loin, s’annoncer le rat noir

Le raout du rat (noir) en août

Mai, mai, mai, Patrick mai... Mai, mai, mai, rat noir !

"Nous roulerons comme les écrivains roulent Ni riches, ni fauchés... Viens être mon rat noir d’avril Viens, nous allons briser toutes les règles"

Mars : "Un pas, une pierre, un rat noir qui bouquine..."

Février de cette année-là (2024) avec le rat noir

Janvier, une nouvelle révolution... terrestre*. Et le rat noir, toujours là.

Décembre : pas d’hibernation pour le rat noir.

Novembre, le rat noir toujours plongé dans des livres.

lectures d’octobre avec le rat noir

Sœurs ensemble, tu n’es plus seule !

Les vendanges du rat noir. Septembre 2023, un bon cru...

Le rat noir est "in" pour ce mois d’août

Lunettes noires pour un rat noir, voilà juillet.

Gay Pride d’Athènes 2023 en une seule photo !

Le rat noir répond à l’appel de juin

En mai le rat noir lit ce qui lui plait (mai 2023)

En avril le rat noir ne se découvre pas d’un livre

Athènes . Rendez vous féministe et solidaire était donné le 8 mars

En Arès, le rat noir hellénophile attend le printemps.

Hommage au philosophe, René Schérer

Pour un mois de février à ne pas mettre un rat dehors...

Le rat noir a fait au gui l’an neuf : merveille : son œuf mensuel.

Grèce. Un Rom de 16 ans tué par un policier pour un vol à 20 €

Pour finir l’année avec le rat noir

Commémoration du 17 novembre 1973, hier à Athènes

Ballade en novembre pour le rat noir

Finies les vendanges en octobre, le rat noir fomente en tonneau

"C’est en septembre que je m’endors sous l’olivier." rêve le rat noir

Coming août, voici le rat noir.

Le rat noir lit à l’ombre en juillet

Gay Pride Athènes 2022

En mai, le rat noir lit ce qui lui plaît.

En avril, le rat noir ne se découvre pas d’un livre.

Encore un peu du rat noir pour mars

Le rat noir de mars

Vite, le rat noir avant que mars attaque...

Février de cette année-là, avec le rat noir.

Une fin de janvier pour le rat noir

deux mille 22 v’là le rat noir

Le Rat Noir de décembre...

Un rat noir de fin novembre...

Début novembre, le rat noir est là

Octobre, nouveau message du rat noir

revoilà le rat en octobre

Le message du rat noir, fin septembre

La rentrée du rat noir

La fin août du rat noir

Mi-août, voilà le rat noir !

Le rat noir, du temps de Jules au temps d’Auguste

Le rat, à l’ombre des livres

Interview de Barbara Pascarel

Le rat noir, fin juin, toujours le museau dans les livres

Un bon juin, de bons livres, voilà le rat

On est encore en mai, le rat lit encore ce qui lui plait

En mai le rat lit ce qui lui plait

Fin avril, le rat noir s’est découvert au fil de la lecture

Un rat noir, mi-avril

Une nouvelle Casse-rôle sur le feu !

Qu’est Exarcheia devenue ?

V’là printemps et le rat noir en direct d’Athènes

Le rat noir de la librairie. Mois de mars ou mois d’arès ? Ni dieu ni maître nom de Zeus !!!

Librairie athénienne. un message du rat noir

Le rat noir de la librairie athénienne. Février de cette année-là.

Le rat noir d’Athènes mi-janvier 2021

Le rat noir de la bibliothèque nous offre un peu de poésie pour fêter l’année nouvelle...

Volage, le rat noir de la bibliothèque change d’herbage

Octobre... Tiens, le rat noir de la bibliothèque est de retour...

Le rat noir de la bibliothèque pense à nous avant de grandes vacances...

Maurice Rajsfus, une discrétion de pâquerette dans une peau de militant acharné

Juin copieux pour le rat noir de la bibliothèque.

Juin et le rat noir de la bibliothèque

Mai : Le rat noir de la bibliothèque

Séropositif.ves ou non : Attention, une épidémie peut en cacher une autre !

Mai bientôt là, le rat de la bibliothèque lira ce qui lui plaira

Toujours confiné, le rat de la bibliothèque a dévoré

Début de printemps, le rat noir de la bibliothèque a grignoté...

Ancien article Des « PD-anars » contre la normalisation gay !

mars, le rat noir de la bibliothèque est de retour

Janvier, voilà le rat noir de la bibliothèque...

Vert/Brun : un "Drôle de couple" en Autriche !

Ancien article : Stéphane S., le poète-philosophe libertaire au « Sang Graal »

Algérie : l’abstention comme arme contre le pouvoir

Décembre 2019 : Le rat noir de la bibliothèque

1er décembre, journée mondiale contre le sida : les jeunes de moins en moins sensibilisés sur la contamination

A Paris, bientôt de la police, partout, partout !

Les Bonnes de Jean Genet vues par Robyn Orlin

N° 1 du rat noir de la bibliothèque

En octobre et novembre le ML avait reçu, le ML avait aimé

Razzia sur la culture en Turquie

Ces GJ isolés qui en veulent aux homos !

Service national universel pour les jeunes : attention, danger !

Vers l’acceptation de la diversité des familles dans la loi ?

Une petite info venue de Grèce

Le philosophe à l’épreuve des faits

La Madeleine Proust, Une vie (deuxième tome : Ma drôle de guerre, 1939-1940)

Loi sur la pénalisation des clients : billet d’humeur

Les anarchistes, toujours contre le mur !

Le Berry aux enchères

1 |

le 2 juin 2024 17:59:50 par Patricia Stiebel |

Entre les mythes grecs , les permutations entre populations grecques et turques , et l’humour des récits sur le cinéma de Jean-Marie Poiré , pas le temps pour s’ennuyer .

Je n’avais pas réalisé que le baroque avait si mauvaise presse car j’adore les églises baroques de Bavière suite à un cours magistral sur le sujet dans le cadre de mes études d’allemand à la Sorbonne .

2 |

le 2 juin 2024 18:28:12 par Michèle Victor |

Ah, quelle pêche tu as, communicative, transcendantale ! Eh oui, je quitte en te lisant ce monde de merdre et file commander deux bouquins ( Basara et benjamin ). Je t’embrasse fort.

3 |

le 3 juin 2024 14:31:11 par Stéphane Sangral |

Merci à notre éclectique Rat noir : Gracias a la vida, quelle merveille cette chanson !

La forteresse de Semilovic m’a l’air bien intéressant...

Bises littéraires,

Stéf

4 |

le 3 juin 2024 14:33:33 par Florence Morisseau |

Salut Patrick,

Rentrée d’Argentine hier, je lis une partie de ton message et vois dans le chapitre « Jean-Marie Poiré » que toi aussi tu es fan de Mercedes Sosa, comme moi !…

Bisous

Florence

5 |

le 3 juin 2024 14:35:43 par Jehan Van Langhenhoven |

Il y a des souris chez moi jusqu’ ici aucune solution, alors je vais leur proposer Le Rat Noir...histoire de les charmer...baci.

Jehan

6 |

le 3 juin 2024 16:17:32 par Corinne S. |

Un grand merci au Rat noir grâce auquel je viens d’acheter le livre de JM Poiré. Je n’en suis qu’au chapitre 8 irrésistible quand "Jacquouille se fait braquer", entre canapés et fromages !

Corinne

7 |

le 6 juin 2024 15:18:25 par Jean-Marie Poiré |

Merci au Rat noir pour ton article très sympathique, pertinent et bienveillant,

Amitiés

Jean-Marie Poiré

8 |

le 7 juin 2024 10:58:27 par max |

Cher Patrick, j’ai lu tes articles sur le tard, mais il n’est jamais trop... ! apparement. Jouissif celui concernant J.M. Poiré. En tant qu’anciennement photographe de plateau, j’y ai retrouvé une atmosphère cinéma qui me manque. A bientôt pour d’autres articles et commentaires.