Georges Fontenis : parcours d’un aventuriste du mouvement libertaire (1/2)

mis en ligne le 16 septembre 2010

Fut-il un personnage aussi sulfureux que Georges Fontenis dans l’histoire du mouvement libertaire français au XXe siècle ? Celui qui se plaît à se nommer « Satan », « le Prince des ténèbres », celui qui, il y a quelques années encore, en visite incognito à la librairie du Monde libertaire, tendait un chèque au permanent de la boutique en lui disant : « la main du diable » ! Celui, aussi, qui verra son nom décliné dans de nombreux articles et ouvrages historiques en une sorte d’idéologie, le « fontenisme », et en adjectif : « fonteniste ».

Évoquer Georges Fontenis n’est pas une affaire facile, une importante littérature aussi diverse que passionnée existe sur le sujet. De nombreux textes autobiographiques et thèses d’universitaires, ou bien de militants s’attachant à l’histoire du mouvement, abordent le personnage et bien souvent l’argumentation partisane contribue à forger un mythe à son sujet.

Maurice Joyeux rédigera à ce propos, dans le dix-huitième numéro de la revue anarchiste La Rue, un long article justement intitulé « L’affaire Fontenis ».

En introduction, il écrit : « Depuis une trentaine d’années, il existe dans notre milieu un mythe. Ce mythe c’est celui de l’affaire Fontenis. » Mythe qui repose sur un seul homme dont la présence parmi nous fut relativement courte, six ou huit ans au plus, et qui n’exerça son autorité que pendant la moitié de ce temps. Pour les militants qui se succédèrent, Fontenis fut le « méchant », le « loup-garou » de la fable, « l’affreux » de la tragédie, « l’Antéchrist » qui épouvanta non seulement une génération mais aussi celles qui suivirent, qui ne l’ont pas connu mais qui l’évoquent chaque fois qu’une querelle idéologique secoue notre mouvement. Le personnage ne méritait ni un tel « honneur », ni une telle constance dans ce rôle « classique » que tous les groupes humains inventent pour se débarrasser du poids de leurs « péchés » et rejeter sur « Satan » celui de leurs erreurs. Je trouve ridicule ce recours à « l’affaire Fontenis » de la part d’un certain nombre de nos camarades pour expliquer ou justifier des désaccords. Le recours au « méchant » n’est rien d’autre que le recours à l’irrationnel, et la philosophie nous a appris que seule la littérature lui donne le visage du Faust de Goethe alors qu’il se trouve en nous et que c’est là qu’il faut le débusquer, plutôt que lui attribuer à la fois un visage séduisant et angoissant. Et si pour exorciser le diable il suffit, disent les bons pères, d’en parler, alors parlons de l’affaire Fontenis !

La thèse d’un Georges Fontenis mythifié, sorte de bouc émissaire des échecs et des divisions d’un mouvement anarchiste, alibi de certains de ses compagnons de route rejetant sur un seul un bilan bien encombrant, paraît séduisante. Car si Fontenis tint assurément le premier rôle dans cette entreprise, rien n’aurait été possible sans l’obéissance aveugle de la part de ses complices ni l’inquiétante passivité et légèreté des militants d’une organisation se réclamant pourtant de l’anti-autoritarisme. Les anarchistes ne disent-ils pas que là où nul n’obéit, personne ne commande ?

Si cet épisode a rencontré autant d’écho et que l’évocation de Fontenis provoque encore chez de nombreux militants un sentiment d’inquiétude et de colère, c’est peut-être que cela renvoie directement à un tabou, celui du danger des comportements autoritaires et bureaucratiques dans le mouvement libertaire.

Sur cette brève considération, et à partir des multiples témoignages plus ou moins partiaux, ou bien encore de travaux d’historiens universitaires ou militants, tentons avec prudence de retracer le parcours de Georges Fontenis.

Des premiers pas aux premières responsabilités

Revenir sur la vie et l’action de Fontenis, c’est aussi et surtout retracer l’évolution complexe de la sensibilité « communiste libertaire » dans le mouvement anarchiste français du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui.

Il est né le 14 avril 1920 à Paris de parents socialistes et syndicalistes. Dès 1936, il approche le mouvement libertaire à l’occasion des grèves de juin et de la Révolution espagnole. C’est d’ailleurs à l’occasion d’un meeting sur l’Espagne organisé à Noisy-le-Sec qu’il rencontre ses premiers militants anarchistes. Il rejoint, peu après, un groupe de jeunes libertaires qui milite à Noisy et adhère à l’Union anarchiste (UA). Pendant la guerre, il devient instituteur, réussit à échapper au STO et rejoint la CGT et l’École émancipée. C’est à ce titre qu’il participera aux commissions d’épuration de l’Éducation nationale en 1945. C’est à l’École émancipée qu’il rencontrera la militante anarchiste Solange Dumont qui le présentera à la commission administrative provisoire, chargée de poser les bases de la reconstruction du mouvement anarchiste et d’organiser un congrès national. Intégré immédiatement dans la commission, il est désigné pour organiser les liaisons parmi les jeunes militants et devient membre du groupe de Paris-Est. Les 6 et 7 octobre 1945 ont lieu les assises du Mouvement libertaire et le 12 décembre se tient le congrès constitutif de la Fédération anarchiste (FA). Georges Fontenis contribue à la création de la Fédération des jeunesses libertaires et en devient secrétaire à son congrès de fondation. Il est également chargé d’animer les formations théoriques destinées aux jeunes adhérents. La FA se développe rapidement tandis que Le Libertaire, redevenu hebdomadaire, tire à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires et caracole en tête des ventes.

Les 13, 14 et 15 septembre 1946 se tient à Dijon le second congrès de la FA, lequel voit les divisions d’avant-guerre renaître et les conflits entre les tendances s’exacerber. Alors que le congrès peine à nommer un nouveau secrétariat, Fontenis est, contre toute attente, proposé au poste de secrétaire général. Homme neuf et irréprochable, sa jeunesse, son statut d’instituteur, comme le fait qu’il n’appartienne à aucun des clans qui s’affrontent, dégagent rapidement un large et inespéré consensus : à juste 26 ans, il devient secrétaire général de la jeune FA et directeur de publication du Libertaire. Ce même congrès décide également la création d’une commission d’autodéfense. Tenue secrète, celle-ci devait lutter contre les infiltrations et intoxications policières, staliniennes ou fascistes et préparer la lutte clandestine en cas de prise de pouvoir totalitaire ou de troisième guerre mondiale. La commission sera durant toute son existence sous la responsabilité de Fontenis, que celui-ci soit nommé de nouveau ou pas dans ses fonctions de secrétaire général.

En 1947, Fontenis est reconduit au secrétariat général à l’issue du troisième congrès qui se tient à Angers. Il est alors en disponibilité (congés sans solde) de l’Éducation nationale et peut donc donner tout son temps à la FA et au Libertaire dont il devient secrétaire permanent de rédaction.

Georges Fontenis adhère à la jeune et dynamique Confédération nationale du travail française (CNT-f) et devient son secrétaire à la fédération de l’enseignement. En 1950, il quittera une CNT-f en crise et en déclin, et toujours adhérent à la tendance école émancipée, il rejoindra la Fédération de l’éducation nationale (fen).

Le quatrième congrès tenu en 1948 à Lyon le nomme encore une fois secrétaire général, ce congrès décide également de la création de La Revue anarchiste dont Fontenis sera également responsable.

Cette même année, il participe à une tentative d’assassinat contre le général Franco, avec des anarchistes espagnols en exil. Son rôle se limite à signer l’acte d’achat d’un avion de tourisme Norécrin qui sera transformé en bombardier et piloté par trois militants espagnols, dont le fameux « général sans dieu ni maître », Antonio Ortiz. L’attentat échouera de peu : au moment de larguer les bombes volées dans un dépôt de la Luftwaffe sur la résidence de Franco située dans la baie de Saint-Sébastien, deux, puis quatre, puis six avions de chasse se présenteront et contraindront à la fuite le Norécrin. La tentative ne sera pas renouvelée, Fontenis sera plus tard interrogé sur l’affaire par la DST qui décidera de ne pas donner suite.

L’OPB et le noyautage de la FA

Lors de l’été 1949 a lieu près de Cannes, dans une auberge de jeunesse gérée par le couple José et Renée Salamé, un « stage de formation » regroupant plusieurs militants communistes libertaires et dont les débats conduisent à la nécessité de se constituer en fraction secrète. L’Organisation Pensée-Bataille (OPB), du nom d’un ouvrage de Camillo Berneri, est créée en janvier 1950. L’OPB est une organisation clandestine à l’intérieur de la FA, elle est fondée, selon Fontenis, sur « la nécessité d’une organisation très structurée, alliant unité idéologique, unité tactique et nature de classe » dans le but de « mettre fin à la domination dans la FA des courants individualisants et synthésistes qui faisaient prévaloir un immobilisme et un confusionnisme ». Pour cela il faut combattre et écarter ceux qui seront qualifiés de « vaseux », « nullistes », « puristes », « verbeux », « libéraux » afin de « transformer les mouvements anarchistes le plus possible dans le sens d’organisations efficaces et sérieuses défendant un corps de doctrine cohérent » (statuts de l’OPB). Alexandre Skirda dans son ouvrage Autonomie individuelle et force collective. Les anarchistes et l’organisation, de Proudhon à nos jours (éditions AS, 1987) affirmera que le groupe d’autodéfense, se détournant de sa mission originelle et profitant du secret entourant son fonctionnement, constituera le creuset de l’OPB.

Fontenis en devient, dès sa création et jusqu’à sa dissolution, le secrétaire du bureau, dit également « responsable au plan ». Les adhésions à l’OPB se font par cooptation après enquête sur le passé du futur militant et sur proposition de deux parrains. Ses membres sont tenus au secret et à la plus stricte obéissance, le bureau de l’OPB vérifiant la stricte application des consignes, les statuts allant jusqu’à préciser de façon sidérante que « tout militant en activité, suspendu, exclu ou démissionnaire doit observer le secret absolu sur l’OPB et les militants qui la composent. Tout manquement à cet égard entraîne les mesures judiciaires adéquates par l’OPB et pouvant aller jusqu’à la suppression en cas de dénonciation mettant en danger la sécurité des militants » !

L’OPB va rapidement noyauter l’ensemble des postes à responsabilité de la FA, chaque réunion, chaque congrès sont préparés en amont et les décisions de l’OPB deviennent systématiquement les décisions de la FA.

Le cinquième congrès de Paris en 1950 instaure le vote dans l’organisation sur la base d’un mandat par militant remplaçant le vote par groupe, mais les positions restent indicatives et n’engagent pas les groupes opposants. Fontenis conserve toujours le secrétariat général de la Fédération.

Lors du sixième congrès de Lille de la FA, Fontenis déclare ne plus vouloir être reconduit dans sa fonction de secrétaire général après cinq années de mandats consécutifs. Prétextant laisser la place aux jeunes, il propose André Moine, adhérent, comme lui, au groupe de Paris-Est et à l’OPB, qui sera nommé sans le moindre souci. De fait, Fontenis ne lâche rien, et pour cause, au congrès de Lille, l’OPB est entièrement opérationnelle et a placé et imposé ses partisans dans huit des neuf secrétariats, tandis que les responsabilités des commissions paysannes, ouvrières et de lecture du Libertaire incombent également à des militants OPB.

En mai 1952, Fontenis demanda une entrevue à Maurice Joyeux, membre du groupe alors le plus nombreux de la FA : le groupe Louise-Michel du XVIIIe arrondissement de Paris. Le rendez-vous fixé dans une contre-allée des Buttes-Chaumont, digne d’un vieux film d’espionnage, visait, sans dévoiler l’existence de l’OPB, à sonder l’attitude de Joyeux et de l’incontournable groupe Louise-Michel en vue du prochain congrès. Fontenis voulait proposer à Joyeux une sorte de double direction de la FA, la direction intellectuelle étant naturellement attribuée à Fontenis, l’autre, ouvrière, revenant à Joyeux. Le refus de ce dernier allait, sans qu’il le sache encore, contraindre Fontenis et l’OPB à se débarrasser de Joyeux et du groupe Louise-Michel.

En juin 1952, au congrès de Bordeaux, Fontenis et l’OPB profitent de la division pour obtenir à chaque vote une majorité pour l’ensemble des postes et responsabilités tandis qu’une « résolution sur l’orientation et la tactique préparée par l’OPB, amendée jusqu’au dernier moment » d’une inspiration nettement communiste libertaire, est adoptée. En octobre, une première scission des opposants se produit ; en outre, des exclusions furent prononcées à l’encontre de Joyeux, Aristide et Paul Lapeyre, Fayolle, Arru, Vincey, etc. Ces militants se regroupent alors, à partir d’octobre 1952, au sein de L’Entente anarchiste, « organe destiné à mettre en contact, en dehors de tout exclusivisme, les fédérations, groupes et individus, se réclamant de l’anarchisme ». Dans son premier numéro, Raymond Beaulaton écrira : « L’unité anarchiste du lendemain de la guerre fut vite brisée. Il y a deux ans, au congrès de Paris, le système de consultation par vote fut institué. En deux ans, cette unité fut détruite. »

De 1952 à 1953, Fontenis rédige dans le Libertaire une longue série d’articles sous la rubrique « Problèmes essentiels », tandis que suite à l’éviction de Maurice Joyeux, il assume désormais aussi l’écriture des éditoriaux du journal.

La création de la FCL

Le congrès de Paris des 23, 24 et 25 mai 1953 verra l’achèvement de l’opération de prise de contrôle de la FA et la consécration de la stratégie de l’OPB et de son leader Georges Fontenis. Les derniers groupes refusant de se soumettre à la ligne politique de l’OPB sont exclus (groupes d’Asnières, Louise-Michel et de Bordeaux). La FA se transforme en Fédération communiste libertaire (FCL) par un vote majoritaire de 71 mandats contre 61 (les autres noms proposés étant « Parti communiste anarchiste » et « Parti communiste libertaire » !). Désormais, les adhérents sont tenus de défendre en public les résolutions de congrès, même s’ils ont voté contre. La FCL récupère ainsi le fruit de l’ensemble des efforts de reconstruction du mouvement anarchiste depuis la Libération : le journal, la boutique du quai de Valmy et la trésorerie. Le titre du Libertaire, alors devenu « organe de la Fédération communiste libertaire », est désormais imprimé en rouge et non plus en noir, expression symbolique de la rupture avec le « vieux » mouvement anarchiste.

En réalité, la FCL ne regroupe que seize groupes et environ 130 à 160 militants placés sous le contrôle de l’OPB. Rapidement, le caractère « collégial » de l’OPB a fait place à l’autorité d’un seul, son commissaire au plan, Fontenis. Les premières tensions, que d’autres qualifieront de rivalités, apparaissent au sein du camp communiste libertaire, notamment de la part des militants du groupe Kronstadt qui protestent contre les excès autoritaires et la « déviation fonteniste ». En mars 1953, ils sont exclus de l’OPB (des dix-sept membres fondateurs de l’OPB, seuls six en sont encore membres en 1954, dont trois sont toujours les trois mêmes membres du bureau). Le groupe Kronstadt fera paraître, en août 1954, un mémorandum de 82 pages dénonçant publiquement, dans le détail et pour la première fois, l’existence de l’organisme secret OPB ainsi que l’orientation léniniste de la FCL. Il sera exclu à son tour de la FCL en mars 1955.

Entre anarchisme et léninisme

Début mai 1953, un recueil des articles de Fontenis publiés dans la rubrique « Problèmes essentiels » est édité sous le titre de Manifeste du communisme libertaire. Une version à peine modifiée de ce texte sera adoptée par le congrès de la FCL quelques jours plus tard sous la forme d’une « Déclaration de principes » de la nouvelle organisation qui consacrera la nouvelle orientation de la FCL : « L’organisation spécifique des militants du communisme libertaire se considère l’avant-garde, la minorité consciente et agissante exprimant dans son idéologie et son action les aspirations du prolétariat… »

Jean Maitron, dans son Histoire du mouvement anarchiste en France (Éditions Maspéro, 1982), parlera, à propos du Manifeste communiste libertaire de Fontenis, d’un « effort de synthèse entre l’anarchisme et le léninisme ». Roland Biard, dans son Histoire du mouvement anarchiste, 1945-1975 (Éditions Galilée, 1976), dira du Manifeste que « ce texte, sous des allures “plate-formistes” était en fait une apologie de l’avant-gardisme et contenait une orientation nettement léniniste ». Alexandre Skirda, dans son ouvrage précité, s’interrogera sur le but dudit Manifeste, afin de savoir s’il était adressé au mouvement anarchiste en vue de le bolcheviser, ou s’il souhaitait toucher les militants ouvriers, sympathisants et dissidents du PCF, dans le but de les « anarchiser ». Ce que semble confirmer la stratégie de la FCL qui, en janvier 1954, publie un Programme ouvrier, dénoncé par le groupe Kronstadt comme une « pâle copie » du programme revendicatif de la CGT. Cette tendance à prendre le PCF et la CGT comme modèles deviendra un leitmotiv constant.

Cette orientation est confortée par l’attitude d’un Fontenis qui, dès novembre 1953, n’hésite plus à cacher sa pensée profonde : « La doctrine communiste libertaire est plus réellement basée sur le matérialisme dialectique que ne le sont les positions politiques du marxisme. » Il commence également à participer au collectif et revue marxiste Socialisme et Barbarie, proche des communistes de conseil, avec un premier article, « Présence dans les syndicats », dans le numéro d’octobre 1954.

En juin 1954, une éphémère Internationale communiste libertaire (ICL) tient son premier et unique congrès à Paris. Trois pays y sont alors représentés (la France, l’Italie et l’Espagne, ainsi que quelques observateurs) mais une seule organisation, la FCL.

La question de l’élaboration d’un nouveau « Front populaire » ou « Front ouvrier » est posée. En mai 1955, dans cette optique, Le Libertaire ouvre largement ses colonnes à André Marty, député et dirigeant du PCF qui vient juste d’être exclu. Dans le même esprit, la FCL participe, en juillet 1956, à un meeting commun avec le député communiste René Bellanger et Le Libertaire publie un « Appel pour l’unité de front des révolutionnaires » réunissant les signatures de membres de la FCL et de trotskistes de divers courants.

Le déclin de la FCL

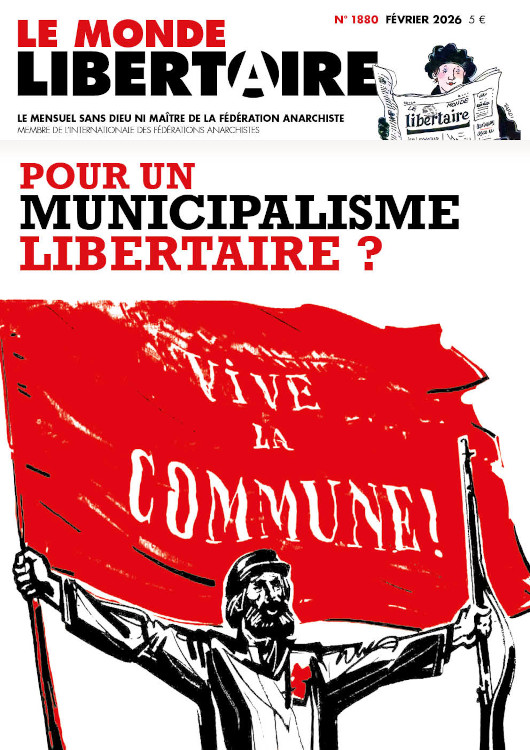

Les militants et groupes exclus de la FA se ressaisissent rapidement : du 25 au 27 décembre 1953 se tient à Paris un congrès réunissant 56 groupes. Il organise la reconstruction de la nouvelle FA (dont il reprend le nom délaissé par la FCL) et se dote d’un nouveau journal : Le Monde libertaire, dont le premier numéro mensuel paraîtra en octobre 1954.

La FCL, qui s’est emparée de la trésorerie de la FA, de son siège et de sa librairie et, surtout, du Libertaire hebdomadaire va survivre jusqu’en 1 956 et sa participation aux élections législatives de janvier de la même année. En effet, dès février 1955, la question d’une participation aux élections est soulevée. Une motion qui posait la question suivante : « La bataille électorale étant devenue une forme de lutte de classes, ne pourrions-nous pas envisager cette question comme une question de tactique liée aux circonstances et aux faits du combat social ? » est unanimement acceptée. Dans le Bulletin intérieur d’avril, un article de neuf pages signé F. (Fontenis ?) intitulé « Pour le praticisme révolutionnaire » affirme : « Nous pouvons participer aux luttes électorales – nous occuperons alors non des postes de législateurs mais d’agitateurs. Nous voyons là une forme d’agitation qu’on ne peut négliger. » La discussion s’engagea et le congrès de mai accepta la participation aux élections à une assez forte majorité (seuls les groupes de Grenoble et de Mâcon s’y opposeront et quitteront la FCL). À l’occasion des élections législatives du 2 janvier 1956, la FCL présente dix candidats dont Fontenis et André Marty. Le Libertaire titrera « La FCL entre dans la lutte » tandis que Maurice Joyeux, dans Le Monde libertaire, répliquera par un cinglant « La FCL entre dans la merde » ! Finalement, la liste communiste libertaire récoltera 2 219 voix, soit près de 0,5 % des suffrages exprimés tandis que l’aventure coûtera très cher. Le Libertaire du 19 janvier mentionnera que « la FCL doit plus d’un million pour les frais de la campagne électorale ».

Quelques militants du groupe Kronstadt, exclus de la FCL, fonderont en novembre 1955 le groupe Noir et Rouge et la revue du même nom. Ils créeront, en 1956, avec les groupes de Mâcon et de Grenoble, les Groupes anarchistes d’action révolutionnaire (Gaar). Ces mêmes groupes, et quelques autres, réintégreront la FA en 1961 au sein d’une tendance organisée, l’Union des Groupes anarchistes communistes (Ugac). « Le but de l’Ugac n’est plus d’éliminer comme Fontenis ces tendances par des pratiques secrètes et bureaucratiques, mais d’en prendre la tête, de constituer un noyau actif qui dans la pratique comme dans la théorie devrait le supplanter » (Rolland, Le Monde libertaire d’octobre 1962). Malgré une démarche initiale plutôt louable, les manœuvres pour accéder aux responsabilités tout comme l’édition d’un bulletin secret vont raviver de mauvais souvenirs et créer rapidement des tensions. Maurice Laisant dénoncera « une Ugac qui se comporte comme une organisation extérieure dont le ralliement n’aurait pour objet que le noyautage et la conquête de la FA ». Qualifiée de « fraction de type léniniste » par Joyeux, l’Ugac, prenant acte de son échec, quittera la FA en 1964.

La dernière campagne importante de la FCL, et qui précipitera sans aucun doute sa fin, fut son soutien sans réserve aux indépendantistes algériens. Dans une sorte de fuite en avant, la FCL se jette à corps perdu dans la lutte, et enchaîne les procès, les saisies du Libertaire et les arrestations de militants dont Pierre Morain, qui sera incarcéré. Des militants de la FCL serviront de porteurs de valises aux profits du Mouvement national algérien (MNA) de Messali Hadj et du Front de libération national (FLN) d’Ahmed Ben Bella (qui deviendra le premier président de l’état algérien indépendant). Entre octobre et décembre 1956, Fontenis écope de pas moins de dix condamnations au tribunal pour complicités d’injures publiques et de diffamation diverses contre la police, l’armée et l’état, provocation de militaires à la désobéissance… Il totalise déjà dix-neuf mois de prison et près de 900 000 francs d’amende. Le Libertaire, épuisé par les saisies quasi systématiques et les amendes et ayant perdu une bonne partie de son lectorat, cesse de paraître en juillet 1956. La FCL se met en sommeil et ne se réveillera plus. Quelques militants, dont Fontenis, basculent dans la clandestinité. En juillet 1958, la DST met un terme à sa cavale et, après quelques semaines de quartier militaire, il se voit accorder une liberté provisoire avant de bénéficier d’un décret d’amnistie du général de Gaulle s’appliquant à tous les faits concernant la guerre d’Algérie.

Ainsi, sous les effets conjugués des départs et exclusions de plusieurs groupes et militants en désaccord avec les méthodes autoritaires et les dérives léninistes et avant-gardistes ou bien, au contraire, attirés par le trotskysme, de la désaffection causée par le piteux épisode électoral, et enfin de la répression consécutive au soutien aux luttes nationalistes algériennes, prend fin l’aventure de la Fédération communiste libertaire.