Histoire > PAGES D’HISTOIRE N°89: Sur la Shoah

Histoire

par Sylvain Boulouque • le 17 mai 2025

PAGES D’HISTOIRE N°89: Sur la Shoah

Lien permanent : https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=8379

Si l’anniversaire de la découverte des camps d’extermination a donné lieu à plusieurs publications d’importance, d’autres ouvrages sur l’extermination des Juifs ont aussi permis de poursuivre la réflexion et de parfaire les connaissances sur ce thème. Trois grands thèmes les structurent d’abord les conditions de vie des Juifs pendant la guerre et l’extermination et la survie enfin la mémoire.

Survivre

Deux livres viennent analyser les conditions de survie. La réédition de l’ouvrage de Léon Uris est intéressante pour ce qu’il véhicule autant que pour sa manière de mettre en récit la répression de la révolte. Il s’inspire des Chroniques du Ghetto de Varsovie de l’historien du Ghetto Emmanuel Ringelblum et du Journal du Ghetto de Hillel Seidman, qui a réussi à cacher les archives du ghetto, et a permis au-delà de sa mort d’écrire en partie l’histoire. L’historien, sous un autre nom, est même l’un des personnages centraux du roman. Mila 18 est un des premiers récits sur l’histoire du Ghetto.

L’auteur y exalte la révolte pour démonter le thème alors fort en vogue des juifs qui se seraient résignés face à l’extermination. Sur un arrière-fond historique réel, Uris invente les personnages. Le 18 de la rue Mila a bien été le quartier général de la révolte. Le romancier laisse raconter la révolte par Christophe de Monti, un journaliste américain qui a couvert la Guerre d’Espagne. En quatre parties, il décrit l’occupation de Varsovie, la mise en place des mesures de discrimination et l’enfermement dans le Ghetto. La deuxième et la troisième partie intitulée le crépuscule et les ténèbres décrivent les déportations. La dernière l’aube, décrit la révolte : des combattants à mains nues contre des chars. Un récit héroïque, mais avec une verve et un talent indéniable.

Parallèlement est réédité le journal d’Hillel Seidman, publié une première fois en français il y a une trentaine d’années, il avait été édité en 1947 en yiddish. L’auteur, pratiquant proche des milieux orthodoxes, historien de formation commence à prendre des notes à partir de juillet 1942 jusqu’en mars 1943, date à laquelle il est arrêté. Libéré, Hillel a obtenu la nationalité paraguayenne. Son journal décrit au quotidien la vie dans les ghettos, les souffrances, les humiliations quotidiennes, l’extermination par la faim puis les rassemblements sur l’Umschlagplatz, la gare de triage de Varsovie. Il y évoque aussi les premières formes d’organisation qui vont conduire à l’insurrection. L’édition ne se limite pas à la simple publication du Journal. Elle est remarquablement mise en perspective et accompagnée d’un volumineux dossier documentaire rédigé par les historiens Nathan Weinstock et Georges Bensoussan.

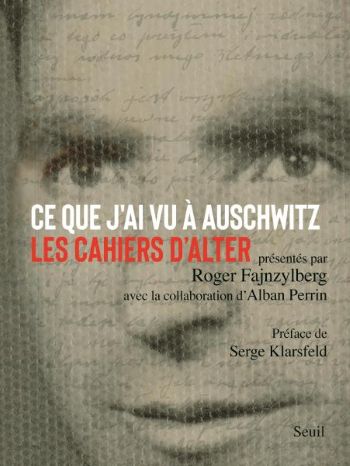

La publication du témoignage de Alter Fajnzylberg est un essentiel puisqu’il a vu de l’intérieur le système nazi d’extermination, l’ouvrage ne se limite pas à la publication du journal. En effet, Fajnzylberg est né en 1911 en Pologne. Très jeune, il rejoint le Parti communiste polonais. Arrêté à plusieurs reprises, il quitte la Pologne pour les Brigades internationales. L’ouvrage publie son dossier conservé dans les archives du Komintern à Moscou. Combattant, il devient commissaire politique, en stalinien zélé il y applique la ligne, considéré par ses supérieurs comme un parfait militant jusqu’à son internement à Gurs puis à Argelès. Dans les camps l’évaluation des hiérarques du Komintern est moins positive. Il aurait fait preuve d’indiscipline. Il réussit à s’évader, rejoint la Résistance communiste après le 22 juin 1941. Arrêté en 1941, il est d’abord interné 0 Drancy puis Compiègne avant d’être déporté en 1942 à Auschwitz dans le premier convoi des Juifs de France. Il y survit pendant toute la guerre. Contraint par les nazis de rejoindre les Sonderkommandos, qui étaient obligés de porter les corps des chambres à gaz au dans les Krematorium et de les brûler. Durant plusieurs mois, il réussit avec plusieurs de ces camarades à cacher un appareil photo et à prendre quatre clichés de l’extermination. Il réussit à s’évader en janvier 1945. Dès la fin de cette même année, il témoigne devant les commissions d’enquête sur les camps. Il s’installe en France où il reprend sa carte au PCF et rédige son témoignage sur son expérience concentrationnaire qui est aujourd’hui publié, accompagné des documents originaux. L’ouvrage est augmenté des souvenirs de son fils et de nombreux documents biographiques qu’il a conservés jusqu’à sa mort en 1987.

Vivre et survivre à Auschwitz est l’objet du remarquable travail de Piotr M. A. Cywinski, Auschwitz, une monographie de l’humain (voir également le compte rendu de Francis Pian dans sa chronique). Le pari réussi de l’auteur est de rendre toute leur humanité à ceux que le nazisme voulait détruire par la mort ou par un lent processus de destruction des esprits et des corps. L’auteur est le directeur du musée d’Auschwitz, polyglotte, il a accès à un nombre considérable de témoignages, même si sa modestie lui fait dire qu’il ne peut rendre compte ne l’intégralité des écrits, car il ne maîtrise pas toutes les langues. Il donne à lire un livre d’une rare crudité, mais aussi d’une rare humanité tant les témoignages des survivants l’expriment.

Auschwitz commence par l’arrivée le traumatisme du triage. La quasi-totalité des déportés est immédiatement assassinée dans les chambres à gaz de Birkenau. Seuls restent les quelques survivants enfermés dans la partie concentrationnaire d’Auschwitz. Ils doivent faire face à la mort quotidienne, à l’odeur de la chair brûlée, aux hurlements et aux violences des gardiens et des kapos. Les conditions de vie sont volontairement inhumaines : la faim et surtout la soif tiraillent les corps et déchirent les âmes. L’auteur ne cache aucun des aspects de la vie dans les camps. Si les violences sexuelles de la part des gardiens sont nombreuses, il existe aussi une sexualité entre les détenus. Il montre également avec de multiples témoignages la bestialité et la sauvagerie nazies contre les nouveau-nés, les malades, les blessés et finalement tous les détenus.

La survie dans le camp est la première forme de résistance. Les capacités humaines à surmonter l’inhumanité sont vertigineuses. Un autre aspect souligne cette extraordinaire résilience. Les chapitres sur l’espoir et l’empathie sont à cet égard exemplaires. De même, l’amitié et la fraternité ont sauvé quelques personnes : « demeurer fort c’était aider les autres », l’aider jusqu’au sacrifice suprême donner sa vie pour sauver celle de l’autre.

En complément l’ouvrage de Boris Czerny et Claire le Foll issu d’une rencontre universitaire propose une analyse localisée de l’extermination des Juifs en Biélorussie permet d’approcher à travers une aire géographique l’extermination. L’ouvrage compte plusieurs mises historiographiques sur les conditions d’extermination de 700 000 Juifs une population totale de 950 000 y vivant avant la guerre. L’ouvrage porte sur l’analyse des mécanismes de l’extermination par la faim dans les ghettos, par la Shoah par balle entre 1941 et 1943 et sur les déportations. Il est aussi une analyse de la difficulté à écrire cette histoire dans un pays où la dictature verrouille la majeure partie des accès à l’information et surtout construit un récit national où seule compte l’exaltation du pays, sans prendre en compte la spécificité du génocide. Les auteurs montrent par quels moyens les historiens arrivent néanmoins à contourner les règles officielles pour finalement réussir à analyser la réalité du génocide et les traces d’un monde disparu.

Juger et survivre après les camps

Jean-Marc Dreyfus évoque aussi dans un ouvrage historique passionnant, mis en intrigue comme un roman policier le destin de Marcel Petiot. Son procès a été surnommé Auschwitz à Paris. Criminel psychopathe, c’est pourtant la première fois qu’en France la déportation des Juifs est évoquée. Initialement rien ne laissait penser qu’il pouvait y avoir un lien entre Petiot et la Shoah. Né en 1897 à Auxerre dans une petite famille d’employé, il entame des études de médecine puis s’engage dans l’armée en 1914, réformé pour troubles psychiatriques. Il reprend ses études de médecine qu’il réussit brillamment. À plusieurs reprises, il est condamné pour de menus larcins (détournement de compteur électrique, vol à l’étalage). Il s’installe à Paris en 1936, réussit à acquérir un hôtel particulier en 1941. C’est là que commence son épopée meurtrière. Il réussit à attirer ses victimes majoritairement juives leur faisant miroiter qu’il pourrait leur faire quitter la France. Jean-Marc Dreyfus montre en quoi le procès de Petiot est un procès métaphorique de la persécution l’accusation soulignant à plusieurs reprises les persécutions dont été victimes les Juifs.

Une infime minorité d’enfants juifs ont survécu en Pologne, la journaliste Anna Bikont, ancienne proche du KOR (le comité de défense des ouvriers) et membre de la dissidence polonaise avant 1989, se penche sur leur sort après la Seconde Guerre mondiale. Elle étudie les différentes instances qui ont cherché à recenser les enfants survivants. Au total, le nom de 147 enfants a été recensé entre 1945 et 1959 par le Comité central des Juifs de Pologne, organisme regroupant les différentes associations juives. Entre mai 1947 et août 1948, le Comité confie à Leib Majzels que l’autrice ne présente pas, le soin de retrouver des enfants dont il sait qu’ils ont survécu. À partir des cahiers de recherche, Anna Bikont s’est lancée à la recherche des enfants pour connaître leur itinéraire ultérieur une fois que ces enfants ont été retrouvés par l’association. Elle a fini par retrouver trente d’entre eux. Les destinées sont contrastées. D’abord les familles ayant protégé les enfants pour certains ne veulent pas les confier à l’organisme. Les raisons sont différentes, les uns estiment par antijudaïsme, ils ont fait de ces enfants de véritables chrétiens, d’autres, minoritaires, parce qu’ils estiment qu’ils s’en sont occupés comme de leur propre enfant. L’autre aspect de l’enquête est les destinées des enfants, certains partent en Israël, d’autres aux États-Unis, pour retrouver d’autres membres de leur famille qui ont pu survivre, certains orphelins restent en Pologne et font carrière en Pologne dans l’appareil d’État. L’enquête apporte aussi un autre élément, la majeure partie d’entre eux ne connaissaient ou à peine leur histoire. L’auteur restitue avec brio cette confrontation entre histoire et mémoire.

Mémoires de la Shoah

La Shoah est depuis l’objet de commémoration et d’un travail pédagogique. Haïm Korsia et Adeline Baldacchino ont conduit une réflexion fondée sur une expérience de la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau. Devenu un lieu central de la mémoire occidentale, les auteurs accompagnent leur texte d’un nombre important de photo à la fois des lieux, des objets mémoriels et des scolaires s’étant rendus dans le camp. L’ouvrage est aussi accompagné de paroles d’élèves, mises en regard avec les paroles d’anciens déportés et de dessins et d’œuvres artistiques qui cherchent à représenter la catastrophe d’une part et sa mémoire d’autre part. Ils expliquent les différentes phases d’un voyage, la découverte du camp par les scolaires marqués par la sidération et le recueillement, puis celui du témoignage des visiteurs. Une réflexion importante sur les voyages mémoriels dans laquelle la préparation et la réflexion demeurent centrales.

La mémoire est aussi l’objet du travail universitaire. Deux collectifs d’auteurs s’interrogent sur les modalités de la représentation. Ils questionnent la littérature, passant par des œuvres qui peuvent paraître secondaire alors qu’elles sont centrales comme les romans de l’auteur de polar Joseph Bialot, en passant également des classiques de la littérature concentrationnaire comme Si c’est un homme de Primo Levi ou L’Espèce humaine Robert Antelme. Ils analysent aussi des textes inédits en français, comme Les Étoiles ne s’éteignent pas d’Hertha Legeti. Ils cherchent à montrer la difficulté pour les témoins devenus écrivains de faire comprendre l’inconcevable. Cette analyse passe également par le cinéma, Le Fils de Saul de Laszlo Nemes qui semble avoir définitivement mis fin à l’idée que l’on ne pouvait pas représenter l’extermination, les chambres à gaz et les fours crématoires.

D’autres communications soulignent néanmoins que ce thème est évoqué dans les œuvres du réalisateur polonais Krzysztof Kislowski. Un article souligne que contrairement à ce que l’on pouvait imaginer dans la République démocratique allemande, plusieurs films ont également traité du sujet même si la mémoire des déportés antifascistes l’a emportée sur celle des déportés raciaux.

Les auteurs questionnent également les stratégies de survie dans les camps à travers les choix individuels comme celle de l’héroïne de L’Armée des ombres, le roman de Joseph Kessel devenu film adapté par Jean-Pierre Melville dans lequel Simone Signoret arrêtée est contrainte de parler… Ni Kessel, ni Melville ne la jugeant la laissant emporter sa douleur. Les auteurs reviennent également sur la difficulté de communiquer au retour des camps, se drapant dans le silence ou au contraire tentant de rendre compte de la difficulté de survivre aux camps et dans plusieurs cas aux choix impossibles imposés par les nazis voire même aux choix moraux qui relèvent de la tragédie prise au sens grec dont on ne se relève pas et qui reste inscrit ad memoriam dans le corps et l’esprit. Les communications sur les médecins ou sur les Sonderkommandos témoignent de cette difficulté à dire et à se souvenir du réel, chacun tentant de survivre comme il l’a pu reconstruisant sa mémoire pour survivre même si la réalité à pu être différente.

Si certaines communications ne sont pas d’un abord facile, souvent marquées par l’analyse littéraire, elles évoquent le thème important du trauma et surtout de la mémoire qui continue à hanter nos sociétés.

Mila 18

Léon Uris

Les Belles lettres, 2025, 672 p. 17,50 €

Hillel Seidman

Du fond de l’abîme

Les Belles lettres, 2025, 718 p. 21 €

Ce que j’ai vu à Auschwitz. Les cahiers d’Alter

Alter Fajnzylberg

Seuil 2025 380 p. 33 €

La Shoah en Biélorussie

Boris Czerny et Claire Le Foll

Honoré Champion 2025 134 p. 30 €

Anna Bikont

Le Prix à payer

Noir sur Blanc 2025 592 p. 27 €

Fragments de mémoire. Voyages à Auschwitz-Birkenau

Haïm Korsia et Adeline Baldacchino

Flammarion 2025 144 p. 26 €

Écrire la Shoah. Trauma et représentation

Aurélien Demars, Monica Garoiu et Ana-Maria M’enesti

Garnier 2025 326p. 38 €

Choix sous contraintes. Survivre et décider dans l’univers concentrationnaire

ENS éditions 2025 270 p.24 €

PAR : Sylvain Boulouque

SES ARTICLES RÉCENTS :

PAGES D’HISTOIRE N°114

PAGES D’HISTOIRE N°113

PAGES D’HISTOIRE N°112

PAGES D’HISTOIRE N°111

PAGES D’HISTOIRE N°110

PAGES D’HISTOIRE N°109

PAGES D’HISTOIRE N°108

PAGES D’HISTOIRE N°107

PAGES D’HISTOIRE N°106

PAGES D’HISTOIRE N°105

PAGES D’HISTOIRE N°104

PAGES D’HISTOIRE N°103

PAGES D’HISTOIRE N°102: Une guerre mondiale

PAGES D’HISTOIRE N°101

PAGES D’HISTOIRE N°100

PAGES D’HISTOIRE N°99

PAGES D’HISTOIRE N°98

PAGES D’HISTOIRE N°97

PAGES D’HISTOIRE N°96

PAGES D’HISTOIRE N°95

PAGES D’HISTOIRE N°94

PAGES D’HISTOIRE N°93

PAGES D’HISTOIRE N°92

PAGES D’HISTOIRE N°91

PAGES D’HISTOIRE N°90: Homme du livre

PAGES D’HISTOIRE N°88

PAGES D’HISTOIRE N°87

PAGES D’HISTOIRE N°86

PAGES D’HISTOIRE N°85

PAGES D’HISTOIRE N°84

PAGES D’HISTOIRE N°83

PAGES D’HISTOIRE N°82

PAGES D’HISTOIRE N°81

PAGES D’HISTOIRE N°80

PAGES D’HISTOIRE N°79

PAGES D’HISTOIRE N°78

PAGES D’HISTOIRE N°77

PAGES D’HISTOIRE N°76

PAGES D’HISTOIRE N°75

PAGES D’HISTOIRE N°74

PAGES D’HISTOIRE N°73

PAGES D’HISTOIRE N°72

PAGES D’HISTOIRE N°71

PAGES D’HISTOIRE N°70

PAGES D’HISTOIRE N°69

PAGES D’HISTOIRE N°68

PAGES D’HISTOIRE N°67

PAGE D’HISTOIRE N°66

PAGES D’HISTOIRE N°65

PAGES D’HISTOIRE N°64

PAGES D’HISTOIRE N°63

Claire Auzias, la voyageuse de l’histoire

PAGES D’HISTOIRE N°62

PAGES D’HISTOIRE N°61

PAGES D’HISTOIRE N°60

PAGES D’HISTOIRE N°59

PAGES D’HISTOIRE N°58

PAGES D’HISTOIRE N°57

PAGES D’HISTOIRE N°56

PAGES D’HISTOIRE N°55

PAGES D’HISTOIRE N°54

PAGES D’HISTOIRE N°53

PAGES D’HISTOIRE N°52

PAGES D’HISTOIRE N°51

PAGES D’HISTOIRE N°50

PAGES D’HISTOIRE N°49

PAGES D’HISTOIRE N°48

PAGES D’HISTOIRE N°47

PAGES D’HISTOIRE N°46

PAGES D’HISTOIRE N°45

PAGES D’HISTOIRE N°44

PAGES D’HISTOIRE N°43

PAGES D’HISTOIRE N°42

PAGES D’HISTOIRE N°41

PAGES D’HISTOIRE N°40

PAGES D’HISTOIRE N°39

PAGES D’HISTOIRE N°38

PAGES D’HISTOIRE N°37

PAGES D’HISTOIRE N°36

PAGES D’HISTOIRE N°35

PAGES D’HISTOIRE N°34

PAGES D’HISTOIRE N°33

PAGE D’HISTOIRE N°32

PAGE D’HISTOIRE N°31

Page d’histoire n° 30

Page d’histoire n° 28

page d’histoire n°29

page d’histoire n°27. Ou presque...

Page d’histoire n°25

page d’histoire n°24

Polar d’histoire (23)

Page d’histoire (22)

Page d’histoire (21)

Page d’histoire (20)

Page d’histoire (19)

Page d’histoire (18)

Page d’histoire (17)

Page d’histoire (16)

Page d’histoire (15)

Page d’histoire (14)

Page d’histoire (13)

Page d’histoire (12)

Page d’histoire (11)

Page d’histoire (10)

Page d’histoire (9)

Page d’histoire (8)

Page d’histoire (7)

Histoire d’affiches

Page d’histoire (6)

Page d’histoire (5)

Pages d’histoire (4)

A jamais gravés

Ce vieux Nouveau monde...

Pages d’histoire (3)

Pages d’histoire (2)

Pages d’histoire

Les voix de leurs maîtres

Amour, anarchie …

Marqueuse d’histoires

Voyage au coeur de la propagande

A propos de Perón

Une double proposition de lecture

Deux livres

Rédac sur les réacs

Vous me trouverez bien un complot ?

C’est dans la rue...

Des nouvelles de Debord

Une autre vision sur la Russie et l’URSS

Le refus de Camus

Rêveur d’anarchie…

Femmes de l’extrème droite

Vox populiste

BD r’portage

Общая положительная оценка, товарищ Жорж ?

Le menteur d’histoire

Flora Tristan, aventurière de l’émancipation

Se rappeler de Michel Morphy

Soyons féroces avec les bouffeurs d’hostie

Au travail !

Emma

Emile

Portraits de staliniens

La mémoire d’un vaincu ?

Les filles du Kurdistan Une révolution féministe

Joe Hill

Terreur d’État en URSS

Francisco Ferrer, assassiné par l’Église avec la complicité de l’État

Le coin-lecture du 15 mars

PAGES D’HISTOIRE N°114

PAGES D’HISTOIRE N°113

PAGES D’HISTOIRE N°112

PAGES D’HISTOIRE N°111

PAGES D’HISTOIRE N°110

PAGES D’HISTOIRE N°109

PAGES D’HISTOIRE N°108

PAGES D’HISTOIRE N°107

PAGES D’HISTOIRE N°106

PAGES D’HISTOIRE N°105

PAGES D’HISTOIRE N°104

PAGES D’HISTOIRE N°103

PAGES D’HISTOIRE N°102: Une guerre mondiale

PAGES D’HISTOIRE N°101

PAGES D’HISTOIRE N°100

PAGES D’HISTOIRE N°99

PAGES D’HISTOIRE N°98

PAGES D’HISTOIRE N°97

PAGES D’HISTOIRE N°96

PAGES D’HISTOIRE N°95

PAGES D’HISTOIRE N°94

PAGES D’HISTOIRE N°93

PAGES D’HISTOIRE N°92

PAGES D’HISTOIRE N°91

PAGES D’HISTOIRE N°90: Homme du livre

PAGES D’HISTOIRE N°88

PAGES D’HISTOIRE N°87

PAGES D’HISTOIRE N°86

PAGES D’HISTOIRE N°85

PAGES D’HISTOIRE N°84

PAGES D’HISTOIRE N°83

PAGES D’HISTOIRE N°82

PAGES D’HISTOIRE N°81

PAGES D’HISTOIRE N°80

PAGES D’HISTOIRE N°79

PAGES D’HISTOIRE N°78

PAGES D’HISTOIRE N°77

PAGES D’HISTOIRE N°76

PAGES D’HISTOIRE N°75

PAGES D’HISTOIRE N°74

PAGES D’HISTOIRE N°73

PAGES D’HISTOIRE N°72

PAGES D’HISTOIRE N°71

PAGES D’HISTOIRE N°70

PAGES D’HISTOIRE N°69

PAGES D’HISTOIRE N°68

PAGES D’HISTOIRE N°67

PAGE D’HISTOIRE N°66

PAGES D’HISTOIRE N°65

PAGES D’HISTOIRE N°64

PAGES D’HISTOIRE N°63

Claire Auzias, la voyageuse de l’histoire

PAGES D’HISTOIRE N°62

PAGES D’HISTOIRE N°61

PAGES D’HISTOIRE N°60

PAGES D’HISTOIRE N°59

PAGES D’HISTOIRE N°58

PAGES D’HISTOIRE N°57

PAGES D’HISTOIRE N°56

PAGES D’HISTOIRE N°55

PAGES D’HISTOIRE N°54

PAGES D’HISTOIRE N°53

PAGES D’HISTOIRE N°52

PAGES D’HISTOIRE N°51

PAGES D’HISTOIRE N°50

PAGES D’HISTOIRE N°49

PAGES D’HISTOIRE N°48

PAGES D’HISTOIRE N°47

PAGES D’HISTOIRE N°46

PAGES D’HISTOIRE N°45

PAGES D’HISTOIRE N°44

PAGES D’HISTOIRE N°43

PAGES D’HISTOIRE N°42

PAGES D’HISTOIRE N°41

PAGES D’HISTOIRE N°40

PAGES D’HISTOIRE N°39

PAGES D’HISTOIRE N°38

PAGES D’HISTOIRE N°37

PAGES D’HISTOIRE N°36

PAGES D’HISTOIRE N°35

PAGES D’HISTOIRE N°34

PAGES D’HISTOIRE N°33

PAGE D’HISTOIRE N°32

PAGE D’HISTOIRE N°31

Page d’histoire n° 30

Page d’histoire n° 28

page d’histoire n°29

page d’histoire n°27. Ou presque...

Page d’histoire n°25

page d’histoire n°24

Polar d’histoire (23)

Page d’histoire (22)

Page d’histoire (21)

Page d’histoire (20)

Page d’histoire (19)

Page d’histoire (18)

Page d’histoire (17)

Page d’histoire (16)

Page d’histoire (15)

Page d’histoire (14)

Page d’histoire (13)

Page d’histoire (12)

Page d’histoire (11)

Page d’histoire (10)

Page d’histoire (9)

Page d’histoire (8)

Page d’histoire (7)

Histoire d’affiches

Page d’histoire (6)

Page d’histoire (5)

Pages d’histoire (4)

A jamais gravés

Ce vieux Nouveau monde...

Pages d’histoire (3)

Pages d’histoire (2)

Pages d’histoire

Les voix de leurs maîtres

Amour, anarchie …

Marqueuse d’histoires

Voyage au coeur de la propagande

A propos de Perón

Une double proposition de lecture

Deux livres

Rédac sur les réacs

Vous me trouverez bien un complot ?

C’est dans la rue...

Des nouvelles de Debord

Une autre vision sur la Russie et l’URSS

Le refus de Camus

Rêveur d’anarchie…

Femmes de l’extrème droite

Vox populiste

BD r’portage

Общая положительная оценка, товарищ Жорж ?

Le menteur d’histoire

Flora Tristan, aventurière de l’émancipation

Se rappeler de Michel Morphy

Soyons féroces avec les bouffeurs d’hostie

Au travail !

Emma

Emile

Portraits de staliniens

La mémoire d’un vaincu ?

Les filles du Kurdistan Une révolution féministe

Joe Hill

Terreur d’État en URSS

Francisco Ferrer, assassiné par l’Église avec la complicité de l’État

Le coin-lecture du 15 mars

Réagir à cet article

Écrire un commentaire ...

Poster le commentaire

Annuler