Nouvelles internationales > LA DICTATURE DU DOLLAR – Troisième partie : Sur la liberté d’expression artistique

Nouvelles internationales

par Philippe Diaz • le 15 juin 2025

LA DICTATURE DU DOLLAR – Troisième partie : Sur la liberté d’expression artistique

Lien permanent : https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=8423

Nous avons vu dans la première partie, https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=8360

comment l’État de non-droit, créé par la nouvelle autocratie présidentielle américaine, utilisait la dictature du dollar pour limiter la liberté d’expression de la presse, et dans la deuxième partie, comment cette même dictature du billet vert était utilisée pour supprimer la liberté d’expression des étudiants : https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=8383

Un autre développement de cette autocratie est la limitation de la liberté d’expression artistique, dont la mise en place est tout aussi simple que les autres, car elle utilise la même dictature du dollar. La limitation de l’expression artistique se base sur les fondements racistes, anti-LGBTQ+, ultraconservateurs et ultrareligieux sur lesquels repose cette autocratie.

L’histoire de la liberté d’expression artistique aux États-Unis est intimement liée aux luttes sociales, politiques et juridiques autour du Premier Amendement. Ce Premier Amendement garantit la liberté d’expression, de la presse, de religion, de réunion et de pétition. Bien qu’il ne mentionne pas explicitement l’art, les arts visuels et performances sont des formes d’expression protégées.

L’histoire récente des États-Unis ne fut pas sans tentative de limiter cette liberté d’expression. En 1873, la loi Comstock réprima les contenus dits « obscènes » utilisés dans les œuvres d’art, la littérature et même les manuels d’anatomie ! Durant les années 1950-1960, l’art, la littérature et le cinéma, souvent qualifiés d’obscènes ou anti-américains à l’époque de McCarthy, firent l’objet d’une surveillance rigoureuse, et, en 1957, la Cour Suprême statua que le matériel obscène n’était pas protégé par le Premier Amendement.

C’est en 1965 que Lyndon B. Johnson signa la loi sur la Fondation nationale pour les arts et les sciences humaines, créant la NEA (Fondation Nationale pour les Arts) et la NEH (Fondation Nationale pour les Sciences Humaines). Ces fondations ont pour mission de financer artistes et organisations, afin de soutenir l’éducation, les arts, leur préservation et leur diffusion publique. Leurs programmes financent des bourses individuelles pour écrivains, cinéastes, éducateurs, des subventions artistiques de communautés, spécialement les communautés défavorisées, mais aussi des musées, orchestres, etc.

En 1981 Ronald Reagan proposa de réduire le budget de la NEA de 50 %, mais le Congrès décida de conserver une grande partie de son financement.

En 1989 un tollé fut suscité par les œuvres d’Andres Serrano (« Piss Christ ») et de Robert Mapplethorpe, qui utilisaient des images provocatrices comme la nudité (!) et l’iconographie religieuse (!), chose inacceptable dans un pays, somme toute, extrêmement conservateur. Ces œuvres, financées par la NEA, déclenchèrent une vive réaction politique. Le Congrès tenta de supprimer le financement de la NEA et d’imposer des normes de décence. Ce n’est qu’en 1995 que le Congrès, dirigé par les républicains, réussit à supprimer les subventions de la NEA aux artistes, réduisant ainsi son budget.

En 1990, quatre artistes : Karen Finley, John Fleck, Holly Hughes et Tim Miller intentèrent un procès à la NEA après s’être vus refuser leurs subventions, suite à des pressions politiques. En 1998 la Cour Suprême statua que les « normes de décence » pour le financement fédéral des arts étaient constitutionnelles, mais qu’elles ne pouvaient être utilisées pour réprimer les opinions dissidentes, ce que l’administration Trump a clairement « oublié » !

Durant sa première présidence, Trump proposa à plusieurs reprises de supprimer la NEA et la NEH, mais le Congrès rejeta ces propositions et maintint leurs financements, qui furent même accrus durant les années 2020–2021 en réponse à la pandémie, afin de créer un financement d’urgence et soutenir les artistes ainsi que les salles de spectacle en difficulté.

Ces derniers développements furent suffisants pour convaincre Trump qu’il devait utiliser une autre arme, celle du dollar, pour supprimer la liberté d’expression artistique. Il faut savoir que le budget de la NEA est d’environ 200 millions de dollars, ce qui représente une partie infinitésimale du budget américain.

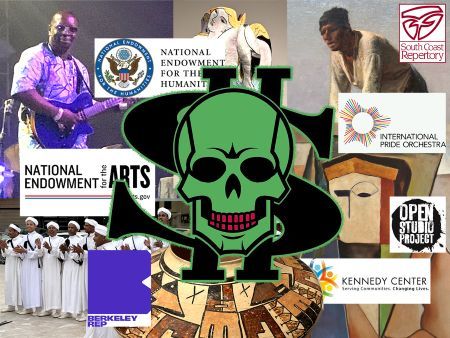

En février 2025, Trump s’autoproclama président du Kennedy Center, le centre de renommée mondiale pour les arts du spectacle à Washington D.C., et remplaça les membres du conseil d’administration. À la suite de ces changements, le Kennedy Center annula plusieurs représentations, dont la comédie musicale pour enfants « Finn ». L’International Pride Orchestra, ensemble LGBTQ+, se vit refuser l’autorisation de s’y produire.

Trump demanda néanmoins au Congrès de supprimer purement et simplement les NEA et NEH, ce qui pourrait s’avérer long et compliqué. Mais seulement quelques heures après cette demande, la NEA mit brutalement fin aux subventions accordées à de nombreuses organisations artistiques à travers le pays, telles que le Berkeley Repertory Theatre, le Central Park SummerStage de New York et l’Open Studio Project de Chicago. Trump décida de couper les budgets des NEA et NEH. Ces coupes entraînèrent l’annulation brutale de centaines de subventions. Cette décision affecta un large éventail d’organisations artistiques, notamment celles qui organisaient des concerts et des spectacles. Par exemple, le Los Angeles Chamber Orchestra et le South Coast Repertory ont vu leurs subventions annulées, compromettant ainsi la programmation des événements. De même, la Cornerstone Theater Company de Los Angeles a perdu le financement de son spectacle in situ « Walking Water ». Le programme Culture Caucus, qui soutenait les artistes locaux et marginalisés, a été supprimé. Le Musée d’art des Amériques a annulé deux expositions : « Avant les Amériques », qui présentait des artistes noirs de l’hémisphère occidental et « Nature’s Wild », de l’artiste canado-trinidadien Andil Gosine, qui explorait la justice environnementale et l’identité queer. Le MOCA (Musée d’Arts Contemporains) a perdu sa subvention pour l’exposition « Monuments », qui visait à juxtaposer des statues confédérées désaffectées, avec des œuvres d’art contemporain. Le « Mark Twain Papers and Project » de l’UC Berkeley a perdu la subvention de la NEH, menaçant ainsi ses activités. La « Upijata Scissor-Tail Swallow Arts Company », située dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, a dû réduire sa programmation après l’annulation de sa subvention, qui n’était que de 10 000 dollars ! Encore une fois, cette subvention n’était pas un problème financier pour le gouvernement américain. De même, le partenariat entre Assemble et l’Université de Pittsburgh a vu sa subvention supprimée, car sa mission est de « permettre aux jeunes filles afro-américaines de créer des outils d’IA, et à outiller les enseignants pour enseigner l’IA dans une perspective d’équité raciale ». De plus, Trump émit un décret ordonnant au Smithsonian de supprimer toute idéologie « inappropriée, clivante ou anti-américaine », ciblant des expositions comme « The Shape of Power : Stories of Race and American Sculpture » (La forme du Pouvoir : Histoires de Race et la Sculpture Américaine) sous peine de perdre son financement.

Le Festival international des arts de San Francisco (SFIAF) subit même un retrait de financement en cours d’événement. De même, l’Albany Symphony et l’Empire State Youth Orchestra de New York perdirent leur financement fédéral, mettant en péril leurs programmes et leurs spectacles artistiques liés aux communautés défavorisées. Parallèlement, des coupes sombres furent imposées aux musées d’Anacostia et la partie latino du Smithsonian. De plus, l’Institut des services des musées et des bibliothèques (IMLS), une source essentielle de soutien fédéral aux bibliothèques et aux musées, risque d’être supprimé en vertu d’un décret exécutif de 2025. Cette mesure menace le financement de nombreux programmes culturels et éducatifs à l’échelle nationale.

Toutes ces annulations répondent à la directive de l’administration Trump visant à supprimer le financement fédéral des programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Le combat est clairement raciste, anti-LGBTQ+ et anti-liberté d’expression, qui ne soit pas ultra conservatrice.

Par Philippe Diaz / « L’autre Voix de l’Amérique » pour « Le Monde Libertaire »

www.philippe-diaz.com

PAR : Philippe Diaz

SES ARTICLES RÉCENTS :

LE RETOUR DE L’EMPIRE DE LA VIOLENCE

Emission L’autre voix de l’Amérique Lundi 12 Janvier 2026

LE PRIX NOBEL DE LA GUERRE !

LA DICTATURE DU DOLLAR – 5ème partie : La fin de l’Etat de droit

LA DICTATURE DU DOLLAR – Quatrième partie : Sur la recherche scientifique

LA DICTATURE DU DOLLAR – Deuxième partie : Sur la liberté d’expression des étudiants

En direct des USA

LE RETOUR DE L’EMPIRE DE LA VIOLENCE

Emission L’autre voix de l’Amérique Lundi 12 Janvier 2026

LE PRIX NOBEL DE LA GUERRE !

LA DICTATURE DU DOLLAR – 5ème partie : La fin de l’Etat de droit

LA DICTATURE DU DOLLAR – Quatrième partie : Sur la recherche scientifique

LA DICTATURE DU DOLLAR – Deuxième partie : Sur la liberté d’expression des étudiants

En direct des USA

Réagir à cet article

Écrire un commentaire ...

Poster le commentaire

Annuler