Les libertaires espagnols dans la résistance française : l’exemple du réseau Robur en Bretagne

mis en ligne le 17 mai 2012

Pour comprendre quel fut l’apport du mouvement libertaire à la résistance française, il faut se situer dans le contexte politique et économique de la fin de la guerre d’Espagne.Dès 1937, des milliers d’Espagnols réfugiés en France vont être internés par les autorités dans des camps de concentration. Ces hommes qu’on parquait dans des conditions lamentables se trouvaient donc au rencart d’une société qu’ils avaient cru accueillante. Ils étaient en fait, déjà, des hors-la-loi. La classe politique d’alors, composée de toutes les tendances, de l’extrême droite à l’extrême gauche voulait voir disparaître les témoins d’un épisode majeur de l’histoire : la Révolution espagnole.

Avant de passer en France, beaucoup craignaient de se voir imposer une situation de la sorte. Nous avions donc enterré beaucoup d’armes, que nous sommes allés chercher plus tard et qui servirent à alimenter les premiers noyaux de résistance au fascisme international.

Bien avant 1939, la majorité d’entre nous pensait que rien n’arrêterait les Allemands le jour où ils se mettraient en marche. Dans les camps déjà, nous débattions du choix à faire en cas d’invasion. Notre vie ne pèserait pas bien lourd, mais la rancœur que nous avions envers la classe dirigeante européenne nous incitait à penser que, quitte à mourir, il valait mieux retourner en Espagne pour combattre.

La guerre éclata, et le gouvernement français avait déjà pensé à utiliser quatre-vingt pour cent d’entre-nous comme « chair à canon » en nous intégrant à son armée. Nous faire éliminer en le servant. Des compagnons s’enrôlèrent dans les régiments de marche de la Légion étrangère et se retrouvèrent en première ligne dans tous les combats.

Dans la mesure où l’engagement militaire ne séduisait pas la majorité d’entre nous, on nous intégra à des compagnies de travail militarisées, qui devaient combler l’absence de bras créée par le départ sous les drapeaux de centaines de milliers d’hommes. On « libérait » de leurs camps, au compte-gouttes, les prisonniers espagnols, suivant les besoins et le « danger » que chacun d’eux pouvait représenter. Cependant beaucoup d’entre nous refusèrent aussi bien l’engagement militaire que le travail militarisé et l’effondrement des armées alliées allait leur permettre de ficher le camp et de se noyer dans la pagaille politique et administrative qui engloutissait le gouvernement.

La situation était catastrophique. On croyait même les Allemands à quelques heures de Marseille. De plus on parlait alors de la constitution possible d’un gouvernement espagnol républicain en exil à Londres. Des promesses avaient été faites. Si nous nous engagions dans la bataille, la légitimité du pouvoir franquiste, instauré par les Italiens et les Allemands, serait remise en question par les alliés à la fin de la guerre. Nombreux se décidèrent à rejoindre l’Angleterre mais il était trop tard, trop tard aussi pour rejoindre l’Afrique « française » puisque l’armistice entre la France et l’Allemagne venait d’être signé…

Tous les républicains espagnols réfugiés se trouvaient dans une situation délicate, les anarchistes et anarcho-syndicalistes en premier lieu, d’autant qu’au fur et à mesure que le gouvernement français trouvait une stabilité il exerçait des tours de vis supplémentaires et arrêtait nos compagnons. À Marseille même, la police espagnole accompagnait la police française et décidait des contrôles d’identité et des arrestations. Tout réfugié politique espagnol était considéré comme un ennemi potentiel du régime.

Cette situation nous obligea à avoir recours, pour survivre, aux possibilités que peut offrir la clandestinité. Les contacts que nous avions et les nécessités de l’heure imposèrent la création d’une organisation clandestine dont la première tâche fut d’établir un réseau qui, de Marseille, s’étendait jusqu’à Toulouse, Montauban, vers Bordeaux jusqu’à la ligne de démarcation que des compagnons bûcherons locaux permirent de franchir.

Les premières filières prirent ce chemin. Nous décidâmes, en fonction des renseignements accumulés, de la stratégie à suivre. Nous voulions tout d’abord sauver un maximum de compagnons en payant un minimum de prix au combat. Contact pris à travers la filière, nous apprîmes que nos compagnons de Bordeaux avaient engagé la même démarche. Je débattais avec eux de nos objectifs.

Le lendemain de mon retour à Marseille, nous eûmes un choc très violent avec les légionnaires de Pétain (qui allaient constituer plus tard la Milice). Ceci nous décida à quitter la ville pour Bordeaux, une fois rétablie la blessure que j’avais reçue. À Bordeaux, où il m’était difficile de résider pour des raisons de sécurité, nous apprîmes que le gouvernement de Vichy allait « récupérer » le maximum d’Espagnols pour les faire travailler à son profit.

Il faut savoir qu’un mois après la signature de l’armistice, douze mille Espagnols avaient déjà été déportés et internés en Allemagne. De Buchenwald à Mauthausen, quatre-vingt pour cent d’entre eux, d’après les archives trouvées chez les SS, étaient des libertaires et des anarcho-syndicalistes.

On me donna comme mission d’aller visiter la région de l’Ouest où l’on commençait à parler du mur de l’Atlantique, pour établir un maximum de contacts et y créer les bases d’une résistance libertaire. Je visitais toutes les grandes villes où devaient s’engager des chantiers de grande envergure. Nul doute que de nombreux prisonniers espagnols y seraient employés. Il fallait trouver un endroit où fixer le noyau régional d’où partirait le réseau.

C’est à Saint-Malo que je m’établis et pris contact avec la camarade Suzy Chevet. Elle se montra très active mais, sous haute surveillance, savait sa situation précaire. Il fallait donc mettre sur pied au plus vite le réseau en question. Elle seule connaissait très bien la région et les hommes à qui l’on pouvait se fier. Elle fût arrêtée et mise en résidence surveillée à Angers, mais la filière d’évasion avait été installée. D’Angers elle continua malgré tout son travail. Des compagnons s’étaient par ailleurs fait embaucher sur des lieux et à des postes stratégiques.

Le but, je le rappelle, était de faciliter l’évasion des camps de travail (pour ce qui nous concerne ici, ceux de Jersey et de Guernesey) d’un maximum de compagnons pour leur faire ensuite rejoindre la résistance. La majorité des prisonniers était composée d’Allemands, d’Autrichiens, de Polonais, de Russes et d’Espagnols donc, cantonnés dans une caserne appelées « La Concorde ».

Le service du nettoiement de la caserne, lui, était extérieur, et nous nous étions arrangés pour qu’un de nos compagnons en fasse partie. Un autre de nos compagnons, cuisinier, décelait les prisonniers susceptibles d’être évacués et les faisait se glisser sous les ordures que l’équipe du nettoiement emportait au dehors. Ces hommes étaient conduits par la filière jusqu’à Saint-Malo, hébergés et pris en charge jusqu’à ce qu’on leur fournisse des papiers qui leur permettent de quitter la zone militarisée, puis guidés de Rennes jusqu’en Zone libre. Certains mêmes restaient dans la région pour y effectuer le travail que l’organisation leur demandait de faire. Voilà, à travers cet exemple, comment les choses se passaient.

À cette époque, la résistance française officielle était quasi inexistante, moins organisée en tout cas que nous libertaires pouvions l’être. Les maquis étaient peu développés. Les actions que nous menions entraient dans le cadre d’une guérilla urbaine. Les attentats étaient réalisés, non à partir de groupes de chocs quasi militaires dont la base se tenait en forêt ou en montagne, mais d’individus partageant la vie quotidienne des citadins, des travailleurs. En général, on choisissait, pour les actions violentes, des compagnons d’une autre ville que là où devaient se passer les faits, de manière à ce que les autorités ne puissent pas localiser l’origine de ces structures de combat, d’autodéfense. La guérilla urbaine s’inscrivait donc dans la vie de tous les jours, et non en marge comme ce fut le cas par la suite.

Les maquis se sont remplis sous la propagande des organisations politiques clandestines à partir du moment où le service du travail fut rendu obligatoire aux Français. Quand le parti communiste « rejoignit la barricade », il y avait belle lurette que nous la tenions !

Le poids que nous avions nous permettait donc de tenir sereinement notre place à la Libération.

Mais je pense que le mouvement libertaire, à l’époque, a loupé le coche de l’histoire, en faisant entrer dans la résistance de nombreux compagnons à titre individuel et non comme représentants du mouvement libertaire organisé. Ce fut une mauvaise analyse de la situation.

Nos militants ont laissé leur peau face au fascisme soit, mais ont servis en fait d’autres intérêts que ceux du mouvement libertaire. Le poids de ces militants aurait pu peser lourd dans la balance, et nous aurions pu, en tant que mouvement syndical, imposer notre place au sein du Conseil national de la résistance, sous quelque nom que ce fût, et créer un pôle libertaire face aux communistes au sortir de la guerre. Nous avions des possibilités de développement aussi grandes que les leurs.

D’un point de vue stratégique et politique ce choix de ne pas prendre une place officielle parmi ceux qui revendiquaient la libération du pays fut une erreur fondamentale. Nous l’avons payé cher par la suite, mais pas seulement en France. Si nous avions eu un mouvement libertaire puissant dans ce pays, Franco n’aurait peut-être pas vécu quarante ans de plus, comme les classes dirigeantes européennes l’ont exigé.

Pepito Rosell

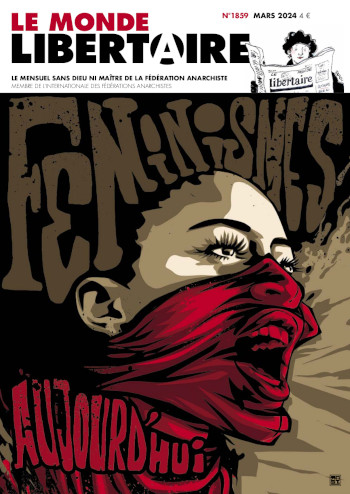

Le Magazine Libertaire